本当に全てさらけ出した! 「VR ZONE SHINJUKUの知見、すべて吐き出します!」を濃いめにレポート【Unreal Fest East 2017】

10月8日にパシフィコ横浜で開催された「Unreal Fest East 2017」のセッションでは、バンダイナムコエンターテインメントの「Project i Can」の小山順一朗(通称、コヤ所長)氏と田宮幸春(通称、タミヤ室長)氏による講演「「VR ZONE SHINJUKU」の知見、すべて吐き出します!」が行われた。

「VR ZONE Shinjuku」は日本有数のVRアクティビティー施設であり、コンセプトは「さぁ取り乱せ」として、来場者にとにかく叫んでもらうことを目標として運営されている。VR ZONEは過去にお台場で運営されていたことがあったが、VR ZONE SHINJUKUで現在稼働している13個のVRアクティビティーのうち高所恐怖showを除いた12個は全てUnreal Engine 4で動作していることを説明。

セッションでは主に「釣りVR ギジエスタ」や「恐竜サバイバル体験 絶望ジャングル」、「極限度胸試しハネチャリ」、「マリオカート アーケードグランプリVR」の4タイトルの開発から得られたVRの知見を明にしたので、レポートしたい。

釣りVR ギジエスタ

「釣りVR ギジエスタ」は2012年から稼働しているメダルゲーム「釣りスピリッツ」 が元ネタで、これが出荷されて一段落したところに次はもうちょっと本格的な釣りゲームを作ろうという話があった。

コヤ所長は「釣ったと釣れたとは大違いなんですよ」という言葉に衝撃を受けたと語り、釣れたのではなく自分で釣ったという感触が大事なのだと気づいたという。

釣りゲームは運と技術のうち運の比率が大きくなりがちだ。そこで、技術の比が大きい釣りゲームを目指そうとすると今度はインターフェイスやパラメーターが増えてしまう。これは感覚を数値化しようとするためであり、そこがゲーム画面で遊んでいるものの限界だ。

そこで、コヤ所長は自分で体得するしかないということでフィッシュオン王禅寺へ取材に行き、そこで釣り研究科のプロフェッサー永井氏と出会って釣りVRの監修を依頼することになったという。

現実の釣りにおいて水面の状況はとても大事であり、魚が見えるところに向かってルアーを投げる必要があるのだが、水面を上から見ると水中がよく見えるものの、下から見ると反射してよく見えない。

ただ、ルアーを投げる時はしゃがんでいたほうが有利らしく、ルアーにかかった魚をランディングネットですくう時もしゃがんだ状態の方が有利となる。立った状態か座った状態かという二律背反な部分もゲーム性に直結しており、アンリアルエンジンの写実的なグラフィックが水面を立って見るか座ってみるかというゲーム性に活かされた。

釣りのこのような駆け引きはゲームのコントローラーではできないことだと改めて思ったという。また、コヤ所長は人間の力加減や姿勢などの状態を数値化しているようなゲームのエッセンスをVRに落とし込むとがらりと変わるのではないかと指摘した。

ちなみに、釣りVRを体験した釣りの熟練者からは釣りVRを非常にほめてもらったとのことで、釣りVRはシミュレーションを真面目に作り込むと本物と比べて遜色ない体験ができるということがわかったと述べていた。

絶望サバイバル体験 恐竜ジャングル

続いて「絶望サバイバル体験 恐竜ジャングル」の開発話が始まったのだが、なんと冒頭から「自分たちで作ったコンセプトが達成できなかった失敗作」という衝撃的な発言が飛び出した。もちろん、VR ZONE SHINJUKUでアクティビティーとして体験できるということは最終的には面白くなったからなのだが、ひたすらVRの酔いの対策に追われた開発の苦労話が始まった。

まず、もともとの企画のコンセプトはPLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(通称、PUBG)やDayZなどのPvP型サバイバルゲームのような「人間同士の駆け引き」で、敵から逃走している中で生まれる人間同士の協力や裏切り合い、逃亡などを人間実験場という体で体験させたかったそうだ。テーマパークを使った大規模かくれんぼの人気番組「逃走中」のハンターが恐竜になったものをイメージしていたという。敵として恐竜を選んだのは「敵がゾンビだと絶対銃が欲しくなるので勝てない相手として恐竜にした」とのことである。

また、プレイヤーの移動手段としてルームスケールのフリーウォークやOmniのような歩行型VRデバイスなども検討したが、乗り物の中で最小限に人間の体の自由が効くセグウェイ型の筐体を作ることになった。ところが、制作が始まってプロトタイプをゲームパッドで試してみたものの、どうも酔ってしまう。フレームレート数を60から90へ向上させたり、テクスチャーの質をあげたり、完成したセグウェイ型の筐体上で振動や傾きを試してみたものの酔いが改善することはなく気持ち悪くなってしまうばかりだったという。

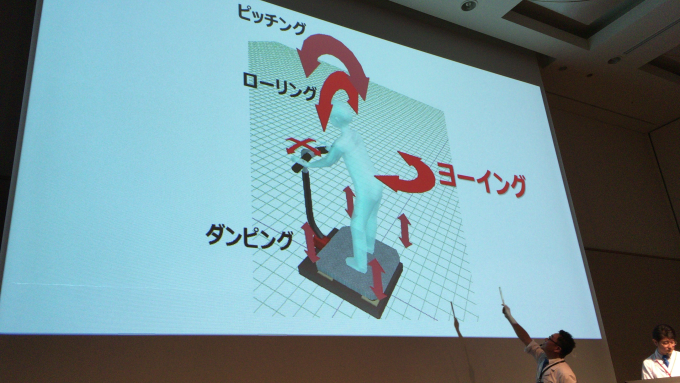

VRで酔いを引き起こす1番の原因はヨーイングだ。回転にはローリング・ピッチング・ヨーイングの3種類があり、筐体に4つ仕込まれた空気ばねによる大体40ミリ位上下するアクチュエーターによってローリングとピッチングを出せるが、ヨーイングだけは生み出すことができなかった。また、速度が遅くなると酔いが悪化する。しかも対象物が多く、近ければ近いほど悪化しやすい。

他のVRアクティビティーではここまでVR酔いに悩まされることはなかったのになぜ「絶望サバイバル体験」のみここまでVR酔いが悪化したのか原因を探ったところ、「急滑降体感機/スキーロデオ」では舞台がだだっ広い雪原だから対象物が遠く、「VR鉄道運転室 Train Master」(VRZONE Shinjukuでは稼働なし)では電車に乗ってまっすぐ進むだけであり、「極限度胸試し ハネチャリ」は自転車型のグライダーで空を飛ぶもののヨーイングの移動にはかなり制限がかかっているといった方法で酔いを解消していることがわかった。

一般的なVRゲームでは、視界を左右に回転させるときは30度ずつ機械的に回るように固定させるか、そもそもコントローラーで視界の回転を操作できないようにしていることが多い。また、プレイヤーの移動でも減速加速を問わず緩やかな加速度変化は避ける傾向にあるのだが、「絶望サバイバル体験 恐竜ジャングル」ではセグウェイ型の筐体でジャングルを自由に動き回るという遊びが裏目に出てしまった形となった。

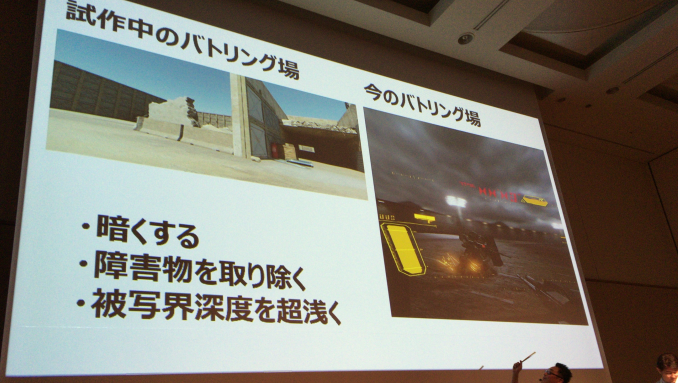

それで、解決策として「VR-ATシミュレータ 装甲騎兵ボトムズ バトリング野郎」でも使った手段を用いた。それは、作り込んだマップを真っ暗にし、障害物をほとんど全部取り除いてしまうものだった。最終的には被写体深度を3メートル位に焦点を当てたド近眼状態した。その時点で開発期間が残り3ヶ月の状態だったらしく、セッションを聞いているこちらの胃も思わずキリキリとしてくる。

ただ、思わぬ改善点として、視界を暗くしたら恐竜を含めた体験全般が怖くなった。しかし、今度は暗い視界によってとにかく道に迷ってしまい目標地点がわからなくなる問題が発生した。そのため、マップも本当は様々な場所に行けるような状態になっていたが、一本道にしてまっすぐの道が続くようにしてしまった。

また、本来は8人同時マルチプレイになる予定で、通信テストでも問題なく動作していた。しかし、実際に8人でプレイしていると、大人数がセグウェイ型の乗り物にのってフィールドを颯爽と駆け巡る姿を見ると怖いというよりも光景のシュールや面白さによって楽しさが勝ってしまった。

そのため、1人ずつにして全員バラバラにすることによって孤独感を演出することになったのだが、コンセプトやゲームプレイを含めて「脱出病棟Ω(オメガ)」とそっくりなものになってしまった。開発を振り返ると、恐怖やゲームプレイへの試行錯誤も含めて脱出病棟のようだったと振り返っていた。

コヤ所長は、VR体験では本当にヨーイングに気を付けるべきだと強調し、「ヨーイングを制すものはVRを制す」という名言を残した。

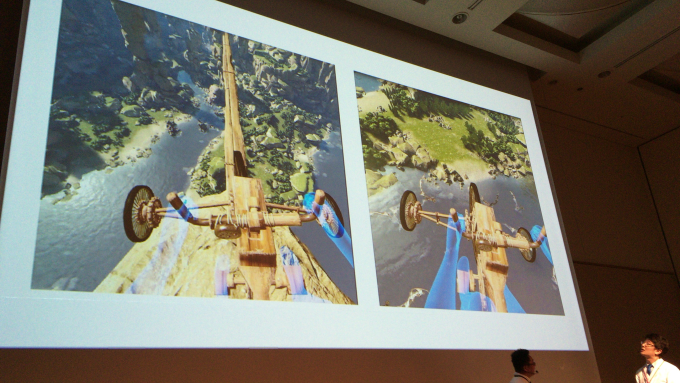

極限度胸試しハネチャリ

ハネチャリの元ネタは1996年に稼働したアーケードゲーム「プロップサイクル」で、こちらではロール・ピッチ・ヨーの3つの回転を制御することができた。しかし、VRで操作をそのまま再現すると確実に酔ってしまうのでプレイヤーの姿勢をまっすぐにするために飛行機の上にプロペラをつけた。しかし、飛行機がこの形では気持ちよく空を飛べないという話になり、最終的に飛行機を「羽がついていてペダルをこぐと羽ばたくグライダー」にすることで上昇下降の両方をできるようにした。

ハネチャリの苦労ポイントは「空を飛ぶ」というテーマそのものだったという。空をとにかく自由に飛ばせ、その感覚を楽しませたいという目標通りとりあえず完成はして実際にプレイしてみたが、品質はしっかりしているものの肝心の体験が物足りない印象だったそうだ。そのため、完成直後にもっと障害物や上昇気流などギミックを増やす方向に迷走しそうになった。

そのため、まずは「もともと人間は飛べない」ということをVR上で改めて体感させる演出を冒頭に入れるため、グライダーが自転車の形をしていたので自転車で地面を走らせることにした。また、グライダーの自転車に補助輪を加え、崖っぷちの一本橋にたどり着いた時に補助輪を突然なくして不安をあおり、そのまま自由落下させるようにした。そして、グライダーが地面に墜落する直前に飛び始めることでプレイヤーの体は飛んでいると思い込む。これはほとんど脳が考える前に脊髄反射が先に起こっている状態で、頭よりも先に筋肉が動くことでプレイヤーは本当に飛んでいるのだと思い込むようになるという。人間の本能をここまで引き出す手法はVRならではだ。

さらに、ゲームプレイ本編の体験は全く変えていないのにこの演出を体験の冒頭に挟んだことによって今度はスリルあふれる充実感あるフライト体験だと感じるようになったそうだ。

コヤ所長は「リアルなグラフィックだから取り乱すのではなく、取り乱すからリアルに感じる」というのがVR体験のキモであり、体験の冒頭に叫ばせるように設計することで体験のプレゼンス全体が上がっていくと語った。

マリオカート アーケードグランプリVR

「マリオカート アーケードグランプリDX」はVR ZONEで初めて既存のゲームのデータがあるものをVRアトラクション化した事例であり、ゲーム開発スタジオが既存のゲームをVR化させる際の参考事例になるのではないかとタミヤ室長は語った。

また、マリオカートをVR化するにあたって「Unreal Engine 4による視覚の強化」、「VR化」、「体験の取り乱す化」の3点に分けて取り組んだという。特に「VR化」と「体験の取り乱す化」はそれぞれ分けて考える必要があるという。

まずは「Unreal Engine 4による視覚の強化」についてだ。

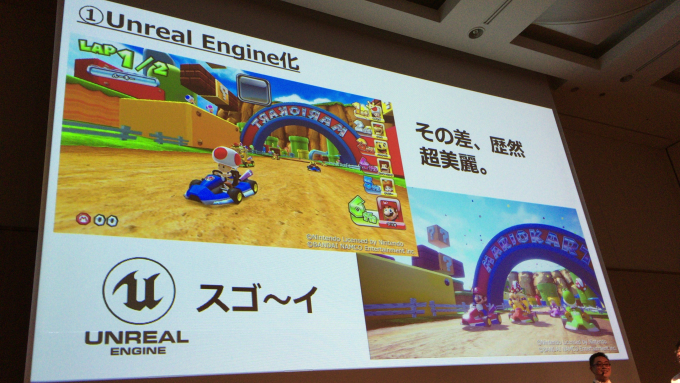

もともとバンダイナムコは旧ナムコ時代からマリオカートのアーケード版を開発しており、「マリオカート アーケードグランプリVR」のベースになったのは2013年から稼働している「マリオカート アーケードグランプリDX」だ。

実は2016年の10月半ば、お台場にあったVRZONEが終了する前にマリオカートのアーケード版を主観視点にしたVR版のプロトタイプが1、2カ月でできていたという。そのプロトタイプを任天堂の偉い人(誰なのかはご想像にお任せします)に体験してもらったところ、「もっときれいになるんやろ?」と指摘を受けたそう 。「すごいね」と言われながらも解像度が少し足りないのではと指摘され、想定外の反応ではあったがその場では「もちろんですよ。VIVEも解像度すごいのでなかなかいけますよ」と言うしかなかった。

そのため、シェーダなどグラフィックを改善することになったが、「マリオカート アーケードグランプリ」シリーズは開発会社のオリジナルのエンジンで動作しているため、時間やコストの都合を考えるとUnreal Engine 4を導入することになった。実際にマリオカートをUE4に移植してみると、空気感や反射、全体の雰囲気などを見た瞬間に明らかに違う質感だとわかるようになった。タミヤ室長は、リアリティーはグラフィックだけで決まるわけではないがVRのプレゼンスを上げるためには視覚のリアリティーは重要であり、その世界のリアリティーに直結すると説明した。

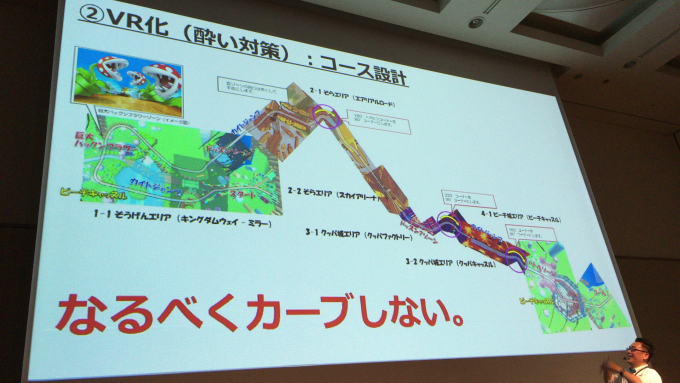

続いて「VR化」についてだ。

タミヤ室長は「VR化」とは「主観視点にする事」と「体験を快適にする事」の2つだと仮に定義した。

まず、VRの基本としてカメラ制御はゴーグルの角度に合わせる必要があることを紹介した。例えば、マリオカートではプレイヤーは水平で回転しない筐体上でプレイしているのに、VR内でコースの坂を登ったり降りたりする時や段差や悪路に乗り上げて振動した時にカメラが上や下を向いたり、カーブに沿って運転するうちにカートと顔の向いている向きがずれるといった視覚と体感の不一致がVR酔いを引き起こすことになる。

そのため、通常のレースゲームのような周回前提のコースではなく「アーケード版の既存コースのおいしいところ取りスペシャルコース」というコンセプトで、コースをなるべくまっすぐに引き延ばすようにした。

それから、加速減速といった加速度の変化も酔いの原因になるので、マリオカートVRではブレーキの効きを極力甘くして「一応止まれるけどあくまで減速ぐらい」に調整し、ゲームプレイは基本的にはアクセルベタ踏みになるようにした。

また、マリオカートといえばド派手なクラッシュや跳ねるドリフトだが、これらも削除することになった。ただし、クラッシュについては、プレイヤーの主観視点からはカートだけが回転するように見えるようにし、第三者からはプレイヤーごとカートが回転しているように見えるようにすることで解決した。

マリオカートのVR化では特にドリフトのジャンプと水中がとんでもないことになっていたらしく、水中コースの画面が歪むような演出はもはや殺人兵器級だと語っていた。VRで何らかのプログラムを動作できる人はぜひ自分で環境を再現して一度体験してみてほしいとのことである。

そのほか、カートを運転している人は他のプレイヤーからの攻撃を受けてもカートが減速しながら回転していることに気がつかないことがわかった。プレイヤーはカートの運転中は前を見ているのでカートのタイヤ部分に意識が向きにくいためだ。そのため、プレイヤーが他のプレイヤーから何かしらの攻撃を受けた場合はタイヤ部分から派手に煙と火花を出すようにした(バナナに当たっても火花が出る)。

最後のダメ押しとして、VR内でできる事をさんざんやり尽くした後に体感マシンを使うのがVRZONEのスタンスであり、乱暴ではあるものの強く揺らすだけでも酔いが少なくなるとのことだった。

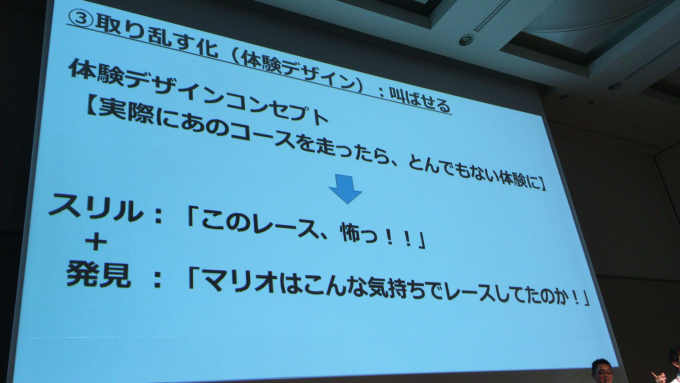

そして、「体験の取り乱す化」についてだ。

タミヤ室長は、酔いの解消の苦労はお客さんに対して何の寄与もないので単純にマイナスがなくなっただけであり、残念ながら褒めてもらえないと語る。実はマリオカートVRも社内からはそこまで期待値が高くなかったというのだから驚きだ。その理由は、楽しさの想像がつくものであり、どういう体験なのかがわかるから期待値越えをするのがとても難しいからだという。

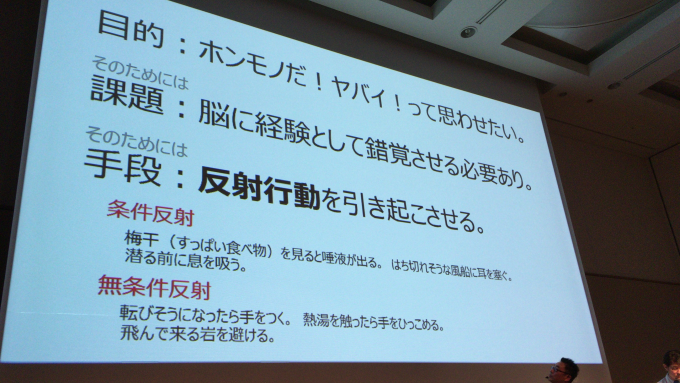

既存のゲームのVR化、特に人気や知名度の高いゲームであればあるほどプレイヤーを驚かせて「ぎゃー!」と叫ばせて「思わず○○しちゃった」と言うような条件反射を引き出すための体験デザインをする必要がある。ここからがVRの勝負であり、ゲームを絶叫体験に昇華することで初めてVRの体験として価値のあるものに化ける。

ただ、「体験の取り乱す化」を進めるにあたって開発メンバーからはかなり抵抗されたという。「体験の取り乱す化」は遊びもできていてスタッフのみんなが面白いと言っているゲームの仕様を変更する行為であり、どういった意図で使用を変更するのかを丁寧に説明する必要がある。

体験の取り乱す化で重要なのは「信じさせる」ことと「叫ばせる」ことの2つだ。

「信じさせる」ことについては、プレイヤーが思い通りそのまま自然に行動できる事が重要だ。ゲームパットで操作していると「違和感行動」が発生し、夢から覚めるきっかけがどうしても出てくる。そのためにゴーカート型の筐体やViveトラッカーを用いたハンドトラッキング、プレイヤー同士のボイスチャットをつけていて、とっさの行動にゲーム側が応えてくれるとプレイヤーはVRの世界に自分がいるということを信じられるようになる。

「叫ばせる」ことについては土台を作ってから考えたが、マリオカートでは「レースは怖い」ということと、「マリオってこんな気持ちでマリオカートを体験してたんだなぁ」ということを最終的にお客さんに思ってもらう、発見してもらうことを目標にデザインした。

プレイヤーにレースで怖がってもらうための工夫として挙げられる例が大型トラップ系ギミックのパックンフラワーやドッスンだ。これらの巨大なオブジェクトは「VRでは横から客観的にオブジェクトを見ることがあまりない」ことを利用して、下からの視点に合わせて少しデフォルメをしてプレイヤーの感覚に合わせたという。

また、恐怖は最初に予感させないと達成しないというアドバイスが語られた。例えば、パックンフラワーのエリアに行くと遠くからでもパックンフラワーが暴れている様子がわかり、パックンフラワー近づくと今度は地面がえぐれていて「あのクレーターの中に行ったら恐ろしいことになる」と思わせ、プレイヤーより先に行くワリオやクッパなどのNPCがパックンフラワー食われることで「あそこに行ったら自分も同じようなひどい目に合うのでは」と思いながら襲われて初めてプレイヤーは「ぎゃあ」と叫ぶ。

もし、いきなり後ろからパックンフラワーにがぶっと食べられても「今何が起こったのかよくわからない」みたいな状態なので多分そんなに声は出ないではないかとのことである。

次に、空を飛んで怖がらせる事についてだが、意外にも最初は全然怖くなかったという。そもそも、マリオカート7(2011年)以降のマリオカートでは高低差がある所で自動的にカイトを開いて滑空状態になるので、安心感がある状態で着地できるようになった。そのため、今度はカイトのない自由落下も試してみたがこれも怖くなかったそうだ。

そこで、スタート地点でちょっとした段差を設けてプレイヤーとカートを2回落として、その後にクッパやワリオといった重量級のキャラクターがガンガンとぶつかってくることで、プレイヤーに自分は重いものに乗っているという感覚を最初に植え付けるようにした。そうすると、プレイヤーの反応ががらりと変わって叫ぶようになったそうだ。

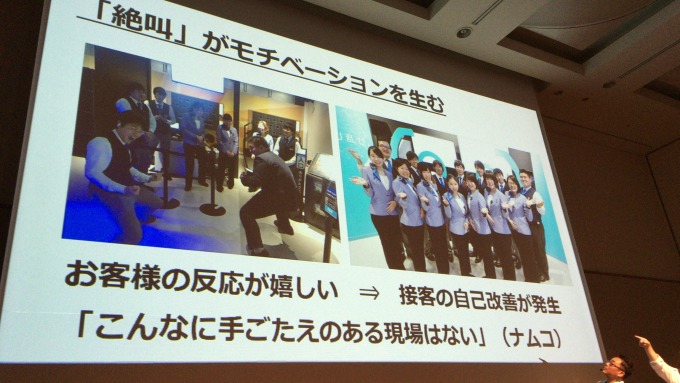

最後に、VR体験で絶叫を演出することの3つのメリットが説明された。

1つ目は、絶叫するからリアルになるのであり、プレゼンスは絶叫させてからの方が上がるということ。

2つ目は、絶叫が起きていると言う事は体験者が本気で怖がったり本気で楽しんだりしている証拠なのでパフォーマンス保証を外にアピールしてくれている状態になること。

3つ目は、絶叫でスタッフのモチベーションが上がるということ。VRZONEでは常に絶叫が響き渡っている状態で、お客さんの反応がダイレクトに返ってくる環境は珍しいものであり、施設のスタッフのモチベーションが非常に高いということが紹介された。

また、VRZONEが絶叫を通して目指しているのは感情の爆発や思わず○○してしまうというものであり、これはすべてのエンターテインメントに共通する最高の評価。エンターテインメントにとってどういった反応が究極系なのかを想像してみると何か新しい発見があるかもしれないというアドバイスで締めてセッションは終了した。

(TEXT by ぱソんこ)

●関連リンク

・VR ZONE SHINJUKU

・Unreal Fest East 2017

・「VR ZONE SHINJUKU」公式(Twitterアカウント)

・コヤ所長(Twitterアカウント)

・タミヤ所長(Twitterアカウント)