【特別寄稿】鴻上尚史の「VR ZONE SHINJUKU体験してみた」

初めて自分の作品にバーチャル・リアリティー(以下、VR)を登場させたのは、1991年のことでした。『朝日のような夕日をつれて’91』という作品で、おもちゃ会社の社員達が、ヘッドウマント・ディスプレイ(HMD)をつけて興奮する様子を描きました。

HMDの画面に映されたのは、「リアルな日常」の風景。現実とまったく同じ風景の中で、自分の人生をゲームとして遊べる、その名も「イデア・ライフ」というものでした。ゲームだから、何度もトライできるし、試行錯誤できるし、失敗におびえることもないし、その結果、やがて「理想の人生」つまりは「イデア・ライフ」にたどり着けるという発想でした。

その当時、VRは、まだ簡単に体験できなくて、新宿にあったシステムキッチンのショウルームに俳優と一緒に行きました。

HMDをつけると、システムキッチンが目の前に現れ、手にはめたグローブで水道の蛇口を触ったりしました。画面は荒く、反応速度は遅く、視界は狭く、まだまだ始まったばかり、という印象でした。俳優の中には、がっかりした顔を見せた奴もいて、「本当にこれが面白いの? 未来への可能性があるの?」と納得できないようでした。

あれから、26年、気がつくと新宿にVRを体験できるエンターテインメント施設ができたのだと、なんだか、しみじみします。

ある演出家さんが、この施設の内覧会に行ってきたとツイッターでつぶやいていました。「なに!? 内覧会? そんなのがあったのか? おいらには何の知らせも来なかったぞ。『朝日のような夕日をつれて’2014』では、Oculus Riftを取り入れて、VRと人生とゲームの新しい可能性を探ろうとしていたおいらには、何の知らせも内覧会の誘いもなかったぞ」と、誰に言っていいか分からないまま、悲しんでいたら、体験できるチャンスをもらえました。いやあ、ありがたい。

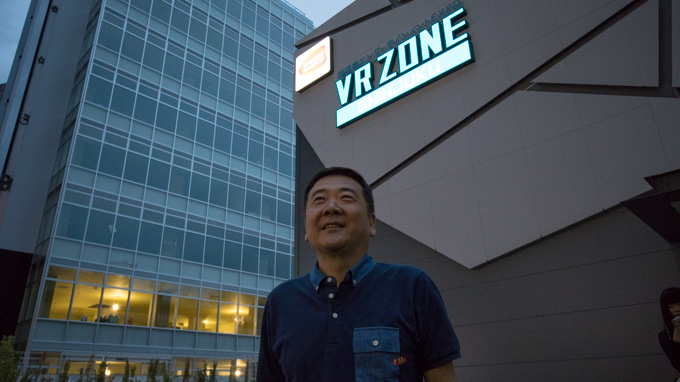

歌舞伎町の奥、もともとは映画館やボーリング場があったところです。そこに、どーんと『VR ZONE SHINJUKU』ができていました。すごいぞ。全部、アルファッベットだ。

隣には、昔、映画館がありました。エッチだったりヤクザだったりした作品を上演していました。全部なくなっていました。同行してくれたPANORA女性編集者の松崎女史は「きれいになりましたねえ」と嬉しそうにおっしゃってましたが、僕にはなんだかクリーンになりすぎて物足りない風景でした。

かつて、新宿歌舞伎町は、禍々(まがまが)しい迷宮で、まさに非現実、VRそのものでした。迷い込んだら、全部ひん剥かれてすっからかんになるような怖さがありました。僕もその昔、迷路の奥深くに連れていかれて、大変な目にあったことがあります。何を求めてどうなってしまったのかを書くと、女性一般の好感度を大幅に下げてしまうので、ここには書きませんが(きっぱり)、でも、本当に現実とは思えない体験、まさに非現実・非日常の世界がありました。

というわけで、クリーンになり日常に近くなった歌舞伎町で、非日常・非現実を味わうべく、全部アルファベットの施設に飛び込んだのです。

最初に体験したのは、『マリオカート アーケードグランプリVR』。いやもう、素晴らしいよね。画面は緻密だし、どこ向いても、反応速度に文句ないし、車はビュンビュン動くし、アイテムは手を伸ばして取れるし、それをそのまま相手に投げつけられるし。

待つ間、やっている人を見ていたら、ぎゃあぎゃあと叫んでいました。案内してくれたバンダイナムコエンターテインメント馬淵さんによると「これが一番、大きな声を出す人が多いんですよ」とのこと。分かる気がします。

やっぱり、知っている世界に没入できるというのは魅力です。思えば、テレビゲームのコントローラーで遊び、ゲームセンターの筐体で遊び、とうとうVRで遊べるようになったのです。ものすごく興奮して疲れるけれど、はまりますわなあ。

次が『恐竜サバイバル体験 絶望ジャングル』。生存者の確認をするために、スタンディング・スクーターに乗って、夜のジャングルを進むっていうゲームとは言わずアクティビティ。

で、どこからともなく、恐竜がやって来る。そりゃ、そうです。スクーターにはライトが付いてますからね。暗闇にライトなんか点けてたら、「ここにいるよお。襲ってよお」って自己アピールしてるみたいなもんですからね。どう考えたって、夜に確認に行くことはないんじゃないか、でも映画『ハクソー・リッジ』みたいに救出は一刻を争うのかと悶々としながら待っていたら、一緒に体験する松崎女史が「ライトは点けない方がいいですよ」とアドバイス。

やっぱりそうだよなあ、生き延びるためだもんなあと、点けないまま進んで、道に迷う。完全に行き止まりになり、あたふたしているうちにバッテリーがなくなり(そういう設定ね)、立ったまま、恐竜にどんどん食われて死にました。進んでて、突然、恐竜が現れて食われるんじゃなくて、行き止まりでただじっとしたまま、食われ続けました。なんだろう、この感じ。ぬるい地獄の感じ。

終わった後、自分がどこにいたのかを示すディスプレイを見ると、松崎女史は出口一歩手前で、僕ははるかに左に曲がり、関係ない場所で止まってました。とほほ。

さて、気分を変えて三つ目は、『釣りVR GIJIESTA』。

本当は、その前に「鴻上さん、もっと怖いのだと『ホラー実体験室 脱出病棟Ω(オメガ)』がありますよ。これ、本当に怖いですよ。やりますか?」と聞かれて、「やりません」と即答しました。やるわけがない。よくヘッドホン型のホラー体験あるじゃないですか。あたしゃ、あれでさえ、途中で外しますからね。仕事で入るお化け屋敷は、独りだと拒否します。宗教上の理由とか言います。嘘ですけど。で、二人で入って、相棒の服をつかんで、ずっと目を閉じたまま歩きます。なので、怖い方向にVRが進化することは、おいらは全く関心がありません。勝手にやっていただきたい、です。

で、『釣りVR』ですよ。これはもう、のんびりしましたなあ。6分間、ただ、大自然の中でルアー釣りを楽しむだけです。この湖、かなり入れ食いです。魚影もちゃんと見えます。そういう意味だと初心者にも優しい釣りです。僕は6匹キャッチアンドリリースしました。

心が穏やかになったので、続いて『ドラゴンボールVR 秘伝かめはめ波』。

修行して、なんと、かめはめ波をぶっ放すことができるようになるアクティビティです。ちゃんと、腰を落として、じっくり溜めると、より破壊力の大きいかめはめ波を放つことができます。

いやもう、大地はえぐれ、岩は吹っ飛びます。こんな力持ってたら、周りから怯えられるだろうなあと思います。最後は、習得したかめはめ波を使って参加者同士で戦います。

外人さんが一人、参加していて、「ああ、この人を攻撃するのは日本人のホスピタリティーとしてどうだろう」と考えている間に、松崎女史から強烈なかめはめ波を食らいました。一瞬、目の前が白濁して、人事不省になりました。

さて、最後にぜひこれをと勧められたのか、『極限度胸試し ハネチャリ』。羽のついた自転車(チャリ)をこいで、渓谷を飛び、目的地を目指すものです。

一生懸命、こぎます。すると上昇します。疲れて休むと落ちます。スタートの時が一番、緊張します。崖からこぎ出しますが、下は断崖絶壁。ゆっくりと進めばふわりと空中に浮くのです。

じつに疲れるけれど、爽快な体験でした。どのアクティビティも、映像もきれいで、反応速度も視界もまったく申し分ありませんでした。あとは、コンテンツというか、どんな仕掛けをしてくれるか、でしょう。

VRでしか経験できないこと、VRでしか経験できない楽しみ、面白さ。それを求めて、みんな開発を続けるのだと思います。

あ、そうそう、僕もVRドラマ「『ゴースト刑事』日照荘殺人事件」という作品の脚本を書きました。日本テレビの土屋敏男さんがプロデューサーで、ライゾマティクスの齋藤精一さんと制作しました。詳しくはググって下さい。どこかであなたが遊ぶ機会がありますように。

●著者紹介

鴻上尚史(こうかみ しょうじ)

1958年愛媛県出身。早稲田大学法学部出身。1981年に劇団「第三舞台」を結成。以降、作・演出を手掛ける。 「朝日のような夕日をつれて」(87)で紀伊國屋演劇賞、「天使は瞳を閉じて」(92)でゴールデンアロー賞、「スナフキンの手紙」(94)で岸田國士戯曲賞を受賞する。2001年の「ファントム・ペイン」で劇団「第三舞台」は10年間活動を封印し、2011年に第三舞台封印解除&解散公演『深呼吸する惑星』を行う。現在は「KOKAMI@network」と、2008 年に若手俳優を集めて旗揚げした「虚構の劇団」での作・演出を中心としている。近年では「 舞台版 ドラえもん のび太とアニマル惑星」「ベター・ハーフ」、VRドラマ「『ゴースト刑事』日照荘殺人事件」など手掛けた。舞台公演の他にも、映画監督、小説家、エッセイスト、ラジオ・パーソナリティ、脚本家、などとしても幅広く活動。週刊SPA!でエッセイ「ドンキホーテのピアス」を連載中。日本劇作家協会会長。桐朋学園芸術短期大学教授。

●関連リンク

サードステージ

週刊SPA「ドンキホーテのピアス」

『ゴースト刑事』日照荘殺人事件

VR ZONE SHINJUKU