実在感を早稲田・ソニー・バンナムが解き明かす! 「VRコンテンツ制作において押さえておくべき6つのポイント」を詳細レポ【DCEXPO 2017】

2017年10月27日から29日、一般財団法人デジタルコンテンツ協会の主催する「デジタルコンテンツEXPO 2017」が、東京お台場の日本科学未来館で開催。最先端技術の展示のほか、さまざまなセッションが開かれ、賑わいをみせた。

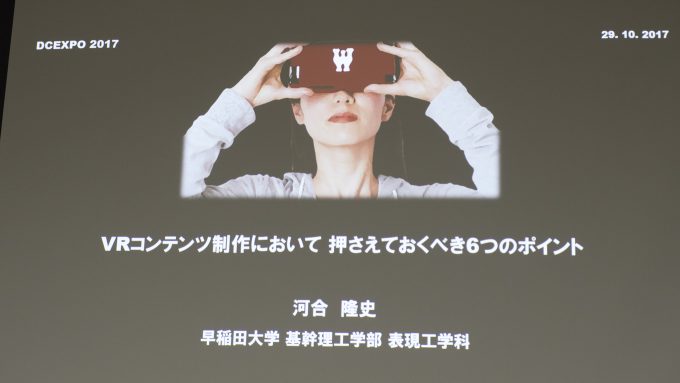

その最終日となる29日には、早稲田大学の表現工学科教授である河合隆史氏、SIEJAのソフトウェアビジネス部次長兼制作技術責任者である秋山賢成氏、バンダイナムコエンターテインメントの「サマーレッスン」プロデューサー/ディレクターである玉置絢氏3人が、これまでの経験や取り組みの事例、得られた知見について紹介する「VRコンテンツ制作において押さえておくべき6つのポイント」を行った。

VRコンテンツが目指すべき臨場感や没入感の品質を「センス・オブ・プレゼンス(実在感)」と定義する本セミナーの様子をレポートしていこう。

なお、本セミナーは早稲田大学 理工学研究所と一般財団法人 デジタルコンテンツ協会が主催。2017年6月29日に東京ビックサイトにて行った「VRビジネスを始める前に押さえておくべき6つのポイント」に続く2回目となっている。登壇者は1回目に引き続き、前述の3人が講師として登壇した(登壇順)。

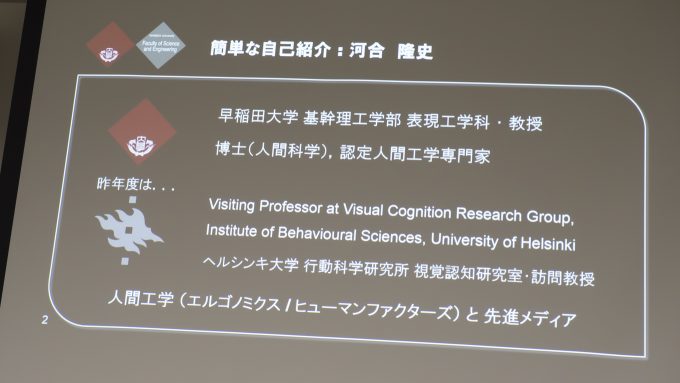

河合隆史氏

早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科 教授

専門は人間工学。3DやVRなど先進映像技術の評価や応用、コンテンツ制作に関する研究に従事。国際人間工学連合の理事や先進映像協会 日本部会の会長を務めている。

前回と同じく、「360° コンテンツ視聴体験の人間工学的評価」と題したVR酔いに関しての研究事例を紹介した。

秋山賢成氏

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア ソフトウェアビジネス部 次長 兼 制作技術責任者

ゲーム・コンテンツ制作コンサルティングで、PlayStation VRの技術講演や技術デモの制作なども行っている。

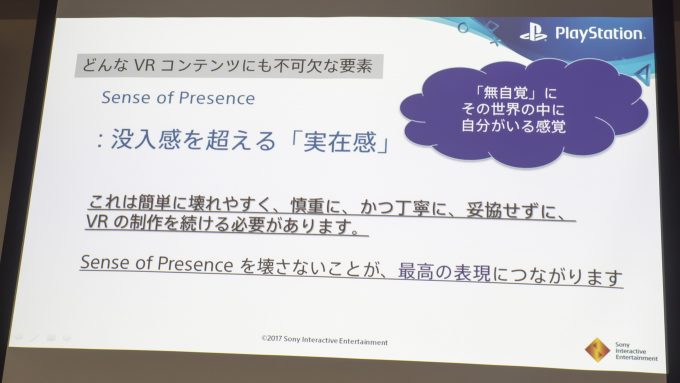

没入感を超える「実在感」となるセンス・オブ・プレゼンスは、どのようなVRコンテンツにも不可欠な要素として説明。センス・オブ・プレゼンスの低下に繋がる要素やこの要素のバランスが取れた成功例を紹介した

玉置絢氏

株式会社バンダイナムコエンターテインメント CS事業部 第2制作宣伝部 「サマーレッスン」プロデューサー/ディレクター

VRデモ「サマーレッスン」の企画立案・製品設計・シナリオ・ディレクションを担当。最近は「エースコンバット7」のVRモードも担当している。

前回の講演おさらいとともに、補足とアップデートとして、センス・オブ・プレゼンス(実在感)を損なわないために必要な「VRとユーザービリティ」に関して、人気VRタイトルの「サマーレッスン」を例に紹介した。

前回内容を反映しアップデートした「6つのポイント」

講演は、早稲田大学の河合隆史氏、SIEJAの秋山賢成氏、バンナムの玉置絢氏が順に登壇。そして最後に再び河合隆史氏が、前回のセミナーやディスカッションでの内容を反映したセンス・オブ・プレゼンスの維持、向上に必要な取り組みや枠組みとなる「6つのポイント」について解説した。

これは本セミナーの中核となる話題なので、まず最初に紹介したい。

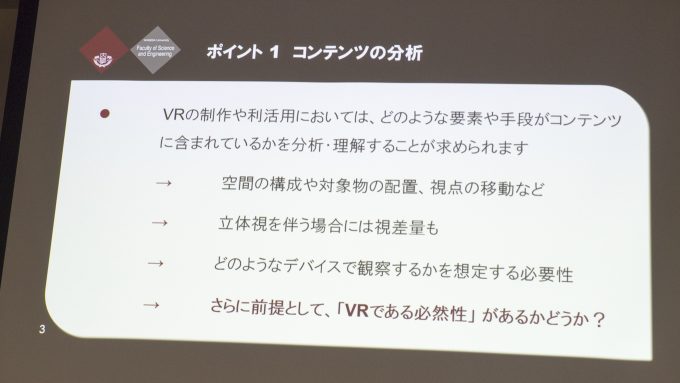

●ポイント1 コンテンツの分析

どんなものを見せているのかということを、しっかり分析し、理解することが大事で、空間の構成、対象部の配置、視点の移動、デバイス間での違いなどを想定する必要があるという。前回からのアップデートでは、そもそもVRである必要性があるのかという点が追加されている。

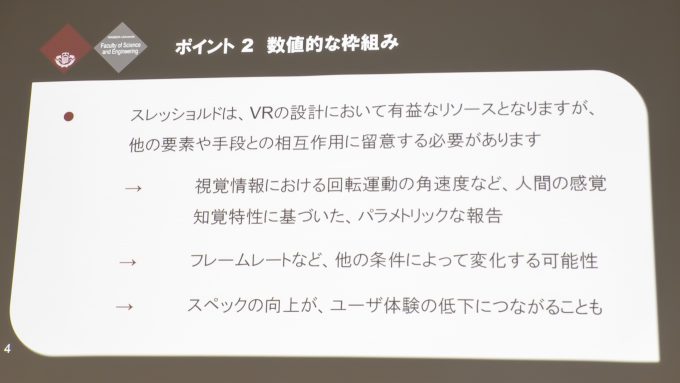

●ポイント2 数値的な枠組み

VRの設計において有益なスレッショルド(なんらかの効果や動作が現れる値、しきい値)は、論文発表やOculusのベストプラクティスなどにまとめられているが、ほかの条件によって相互作用が起こるものが結構あると説明。そのためフレームレートなどのスペックの向上が、必ずしもユーザー体験の向上にはつながらず、例えば視野を広げたことで酔いやすくなることもあるとし、数値的な枠組みに対する注意を喚起している。

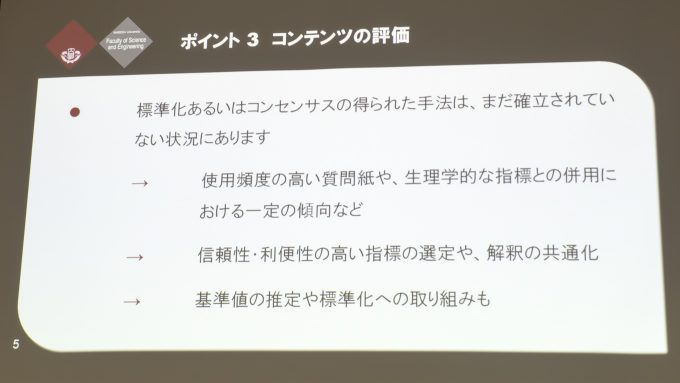

●ポイント3 コンテンツの評価

VRコンテンツは評価が欠かせないが、標準化、コンセンサスはまだ確立されていない。使用頻度の高い質問紙などに加え、生理学的な指標の併用。また、指標の選定や解釈の共通化、標準化の取り組みが必要になると説明。

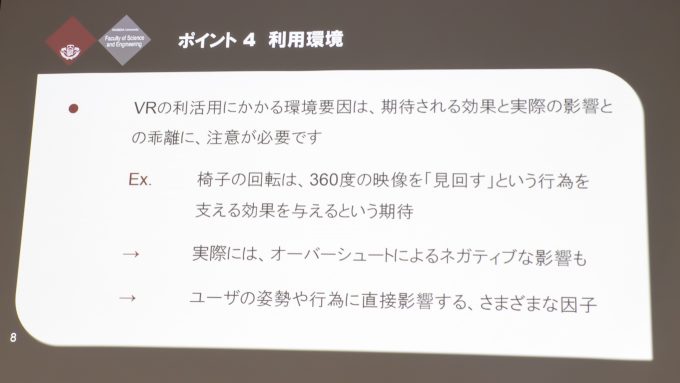

●ポイント4 利用環境

VRコンテンツをプレイする環境要因は、期待される効果と実際の影響が違う場合があるという。河合隆史氏自身も、360°見回すVRコンテンツでは座面が回転する椅子が非常に重要で、コンテンツをサポートすると予想したが、実際は過度に回転することでネガティブな影響が出てくることになったという。ユーザーの姿勢や行為がVRコンテンツで、非常に重要になってきているという。

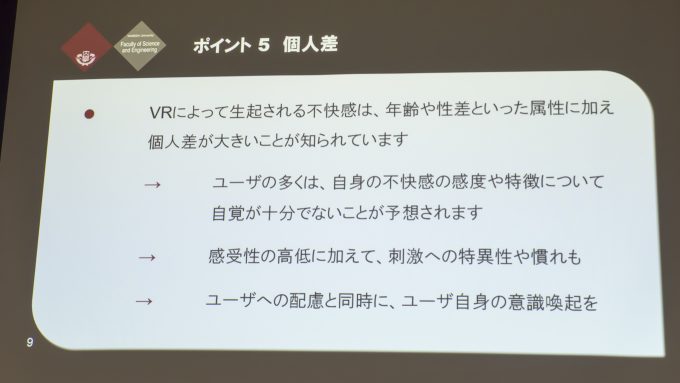

●ポイント5 個人差

VRコンテンツによって生起される不快感は、年齢や性差に加えて個人差が非常に大きい。なおかつユーザー自身が、どれくらい不快感に対して感受性があるのか、刺激への特異性や慣れがあるのかの自覚が十分でない状態になっている。そのためコンテンツを提供する側だけでなく、ユーザー自身の意識を喚起する取り組みが必要になってきているという。

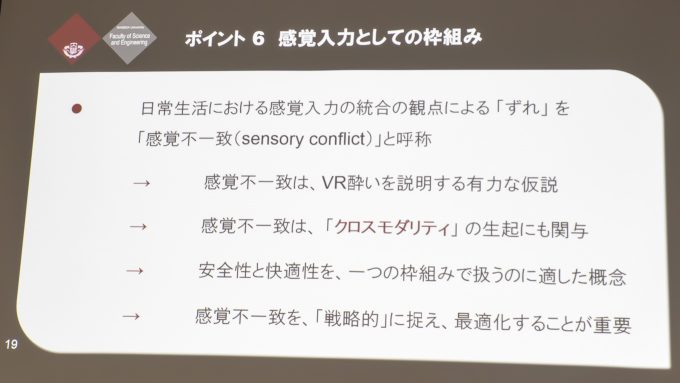

●ポイント6 感覚入力としての枠組み

日常生活において視覚、聴覚などいろいろな感覚を統合している。その統合しているという観点から、「ズレ」ている状態を「感覚不一致(sensory Conflict)」と呼称。この感覚不一致がVR酔いを説明するための、重要(有力)な仮説と言えるという。

感覚不意一致は、ネガティブなVR酔いだけでなく、ポジティブな「クロスモダリティ」の生起にも関与している。そのため、VRの安全性と快適性を一つの枠組みで扱うのに適した概念と言えるという。

なお、クロスモダリティは感覚間の統合にともなう相互作用を意味し、ある感覚情報から、他の感覚、体験を補完する人間の知覚特性。新しい感覚につながるクロスモダリティを戦略的に捉え、最適化していくことが、重要になっているとした。

VRコンテンツ内で提示されていな感覚や体験を呈示するための技術アプローチの総称として、「クロスモーダルシステム」と用いられる。

以降、時系列でのレポートに戻る。

360°コンテンツ視聴体験の人間工学的評価

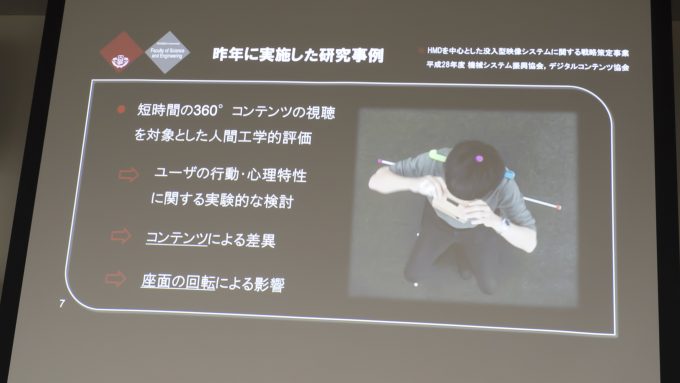

早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科 教授である河合隆史氏は、昨年行われた短時間の360°VRコンテンツの視聴に関する人間工学的な実験の結果を紹介した。

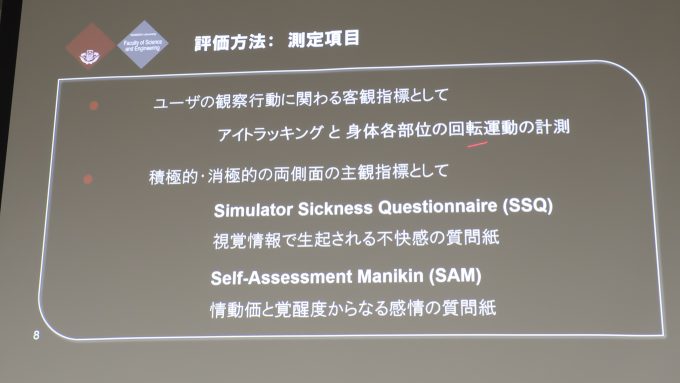

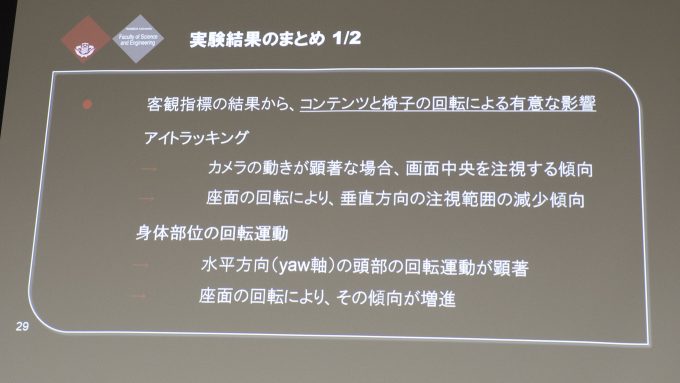

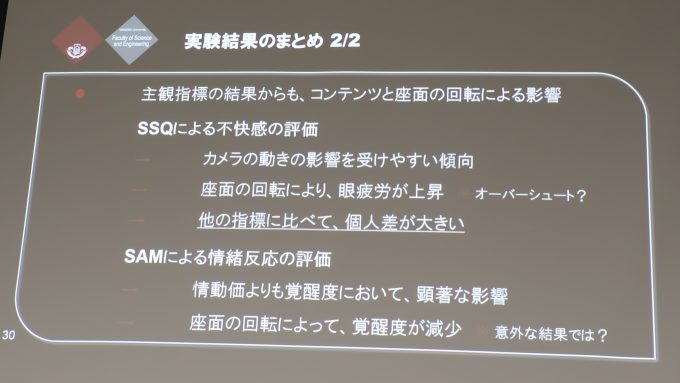

この実験では、ユーザーの観察行動に関わる客観指標としてアイトラッキングと椅子、身体各部位の回転運動を計測。そして積極的・消極的の両側面の主観指標として、視覚情報で生起される不快感の質問紙(SSQ)と情動価と各制度からなる感情の質問紙(SAM)で感情を調査している。

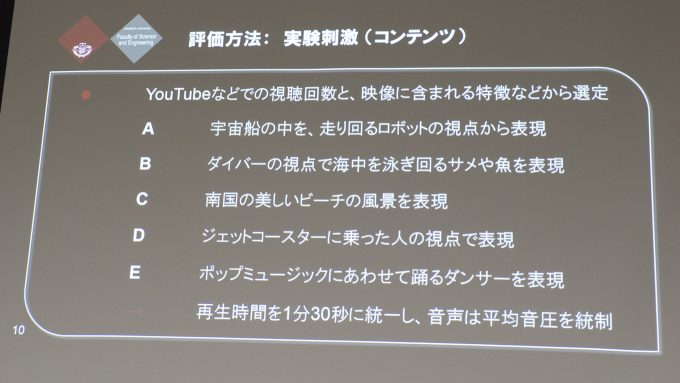

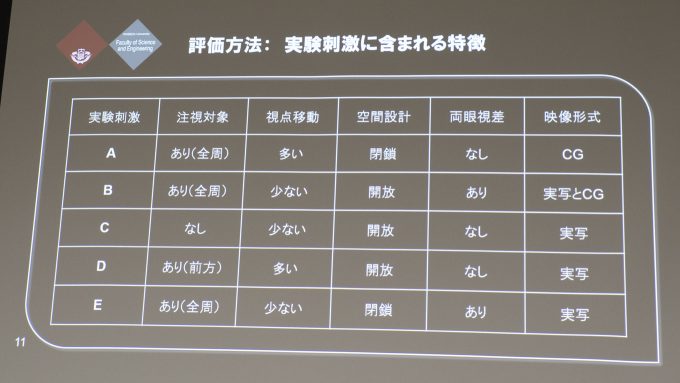

視聴する映像はYouTubeなどでの視聴回数と映像に含まれる特徴から選定しているとのことで、宇宙船の中を走り回るドボットの視点やジェットコースターに乗った人の視点など、5つの映像で実施。

実験結果を解析した結果、カメラの動きが激しい映像では画面の中央を注視してしまう、不快感はカメラの動きの影響を受けやすく、ほかの指標に比べて個人差が大きい、酔いやすい人と酔いにくい人がおり、実験に参加した人の4割が酔いやすい人だったなどの考察が得られている。

この実験のより詳細な内容に関しては、一般財団法人デジタルコンテンツ協会が「ヘッドマウントディスプレイを中心とした没入型映像システムに関する戦略策定」で公開している。

ここまでの実験に加え、アイトラッキングはVRコンテンツを作る上で大事と思っていると河合氏。VR空間内でバーチャルミュージアムをシミュレーション。ミュージアム内のシアターで映像を見るコンテンツでアイトラッキングを活用したVRコンテンツの評価を行っている。

ミュージアムシアター内の椅子に座って仏像の映像を見ている際に、どんなアングル時にどこを見ているか調査。アングルが仏像に近づくと、顔中心に視線が集まるなど、アイトラッキングを使うことで、コンテンツの見せたい部分が見られているのかを検証することが可能と語った。

PlayStation VRコンテンツから見る体験向上考察

PlayStation VRコンテンツから見る体験向上考察

続いては、ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジアの秋山賢成氏が登壇。

PlayStation VRの発売から1年経ち、ノウハウの蓄積、経験が積まれ、ゲームは進化、VR体験の質が向上。素晴らしいコンテンツが増えてきていると秋山氏。

そのうえで、VRコンテンツの品質を高めるために考えるべきこととして、没入感を超えるもので、自分がヘッドセットを被っているのを忘れ、その世界のなかに溶け込んでいるような感覚となるセンス・オブ・プレセンス(実在感)を不可欠な要素として挙げた。

この感覚は、ちょっとした違和感や感覚不一致によって、簡単に壊れてしまい、一気に現実に引き戻されてしまう。そのため「この点を意識して、慎重に、かつ丁寧に、“一切の妥協をせずに”、VRを制作する必要があります」と強く語った。また、一番まずい状況の例として、制作チームが慣れてしまいセンス・オブ・プレゼンスが、壊れているか、壊れていないのか判らない状態に陥ってしまうことと述べ、テストチームなど、たくさんの目でコンテンツをチェックする必要があるとした。

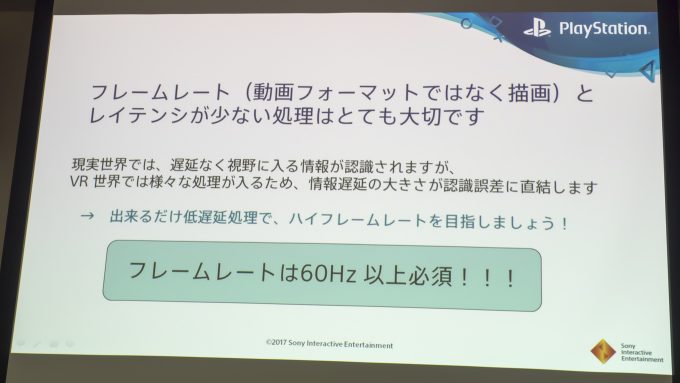

続いて、「感覚不一致にもつながることになる描画のフレームレート(1秒間に描かれるフレーム数)と、レイテンシの少ない処理が重要になってくる」と述べた。

コントローラーでの操作と映像との遅延など、自分が期待した行動と、違うことが起こると、一瞬でセンス・オブ・プレセンスは壊れてしまうため、「できるだけ低遅延処理で、60Hz以上のハイフレームレートを目指す必要がある」とした。

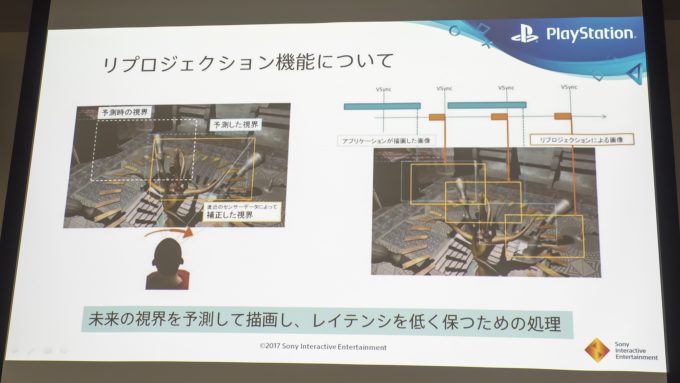

PlayStation VRのシステムに備わっている各種センサーのデータから未来の映像(視界)を予測して描画することで、レイテンシを低く保つ「リプロジェクション機能」について説明。

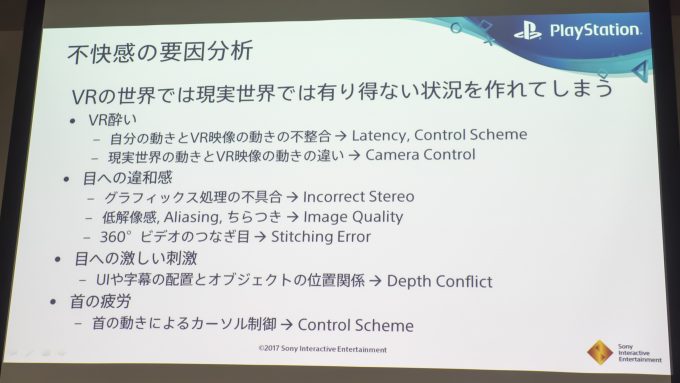

加えて、VR体験の向上のために、公式に実施している「VRコンサルテーションサービス」に触れ、「ソニーの基準は非常に高くて、厳しい」と言われがちですが、1回でも酔って、気持ち悪くなってしまうと、その人は2度とVRゲームをプレイしなくなり、1つのVRコンテンツの感覚不一致が、すべてのコンテンツへの悪い評価になってしまう。そのため、VR酔いをはじめ、目への違和感、激しい刺激、首の疲労といった不快感の要因を、専門のチームにより徹底的にチェックし、アドバイスさせてもらっていると語った。

疲労感と時間の関係について

引き続き、秋山氏はVRの体験考察として、意外と制作中に気づかない、忘れがちな“疲労感”について講演。

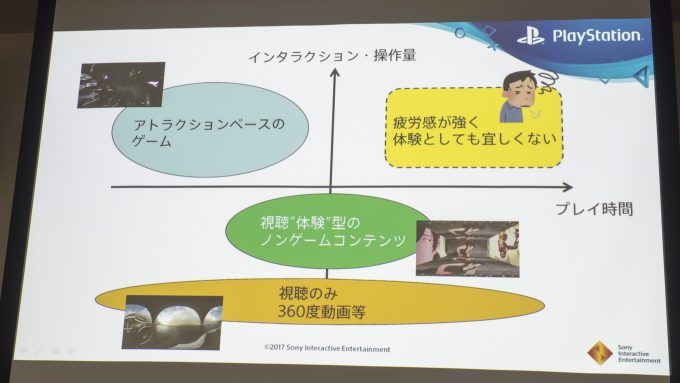

一般的に、インタラクション(操作量)が多いほうが、その世界にのめり込むため、センス・オブ・プレセンスは高まると思われがちだが、しきい値があり、一定の疲労感を超え、プレイヤーが疲れたと感じた時点で、センス・オブ・プレセンスは壊れているとのこと。

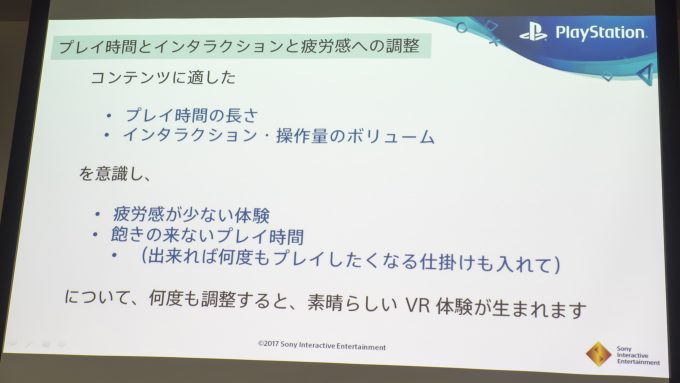

疲労感とセンス・オブ・プレセンスは密接な関係があるとし、コンテンツ制作者は、いかに疲労感を減らすかという点を考慮して制作する必要があるという。インタラクションとプレイ時間のバランスの例を出しつつ、「疲労感が少ない体験、飽きの来ないプレイ時間(何度もプレイしたくなる仕掛け)」を調節することで、素晴らしいVR体験が生まれてくると述べていた。

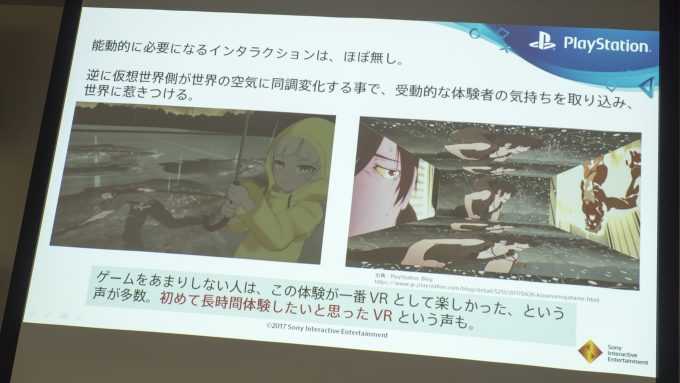

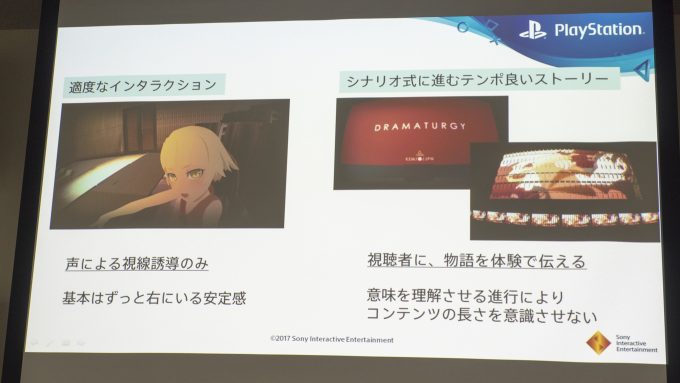

このプレイ時間とインタラクションのバランスが取れたコンテンツとして、能動的なインタラクションがほとんどなく、VR世界側が変化してプレイヤーを世界に引き込んでいくことに成功している「傷物語VR」(無料配信中)を上げた。

VRエンターテインメントの現場で得た発想のコツ&実務エピソード

続いて、バンダイナムコエンターテインメントの玉置絢氏が登壇。自己紹介のなかで、社員旅行の出し物で自分が作ったキャラのコスプレをさせられ、いまスネ毛のないツルツルの脚になっています。エンターテインメントの会社って、こういうことやらされることがどうしても多くて、嫌がると「人を喜ばせるのが仕事なのに、俺たちを喜ばせることもできないのか」と、プレッシャをかけられますと、セミナー会場を笑いでほぐしつつ、講演に入った。

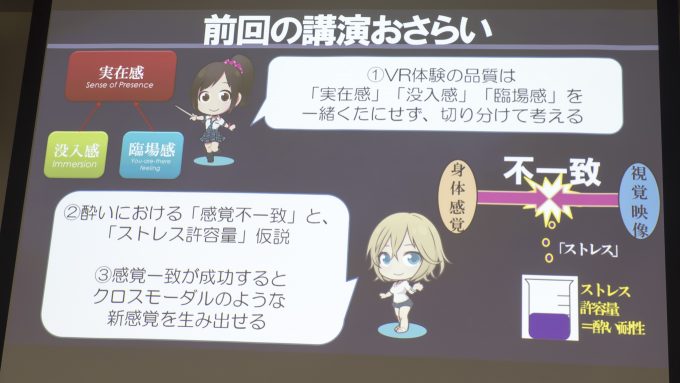

まずは、前回の「VRビジネスを始める前に押さえておくべき6つのポイント」での講演のおさらいとして、ひとつ目にVR体験の品質は、”目の前に物があるのを信じられる「実在感」”、“自分がその世界にいると感じられる「没入感」”、“その世界の中の地続きにいると感じる「臨場感」”の3つを切り分けて考え、どれが高くて、どれが低いか評価する。ふたつ目に、視覚映像と身体感覚の不一致がストレスを引き起こし、許容量を超すと酔うという仮説。逆に感覚が一致すると、クロスモーダルのような新感覚を生み出せると述べた。

今回の講演では、VRにおいてユーザーインターフェイス(UI)に、どのような工夫が必要なのか、「サマーレッスン」の開発で得られたTipsが紹介。

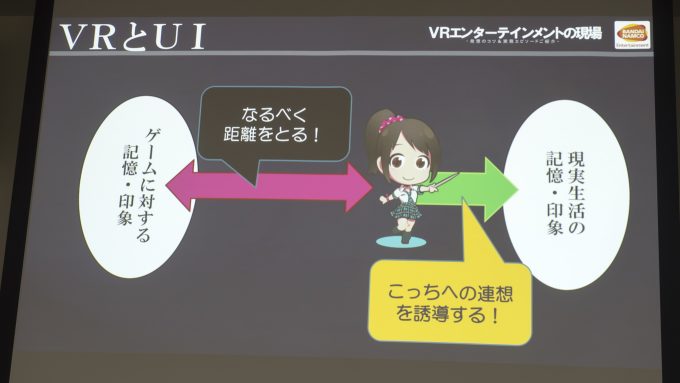

本当に近くにその子がいるように感じながら、さまざまな交流体験ができる「サマーレッスン」だが、ゲームの形にパッケージングすることで、プレイしてもらいやすくなるという考え方を元に、ゲーム的なシステムを導入している。ただ、それをどういう風にVR内で表現するかで、一番立ちはだかったのが、ユーザーインターフェイスだったという。そして、何をしたら良いのかという結論は、「VRにおけるUIは、ゲームを連想させないように、ゲームとしての情報を伝えるのが大事」と語り、「サマーレッスン」のキャラクターに、育成ゲームとして業界のクリエイターが考えるだろうUIを重ねて説明した。

目の前に実際に女の子がいるように感じていたところに、ゲームを連想させる日付や体調、ステータスなどのUIが入ると、“女の子がそこにいる”感覚が壊され、同じ品質の描画でも、CGによる立体的なゲームキャラクターが描かれていると感じるだけになってしまう。

玉置氏はこのようなゲームを連想させるUIを止めようと気がつくまで、半年くらい掛かったと述べ、最終的に“今での既存のゲームに対する記憶や印象に対しては、なるべく距離を取る。そして距離を取りつつ、現実の生活における記憶や印象をどんどん活用していくのが大事”と説明。

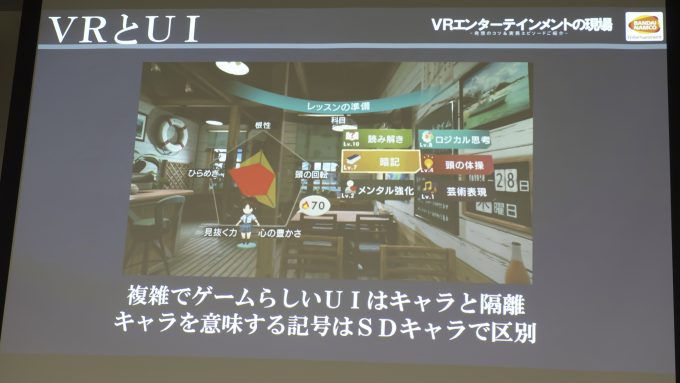

「サマーレッスン」では、まずゲームらしいUIをすべてキャラクターとは、別の画面に隔離。そうすることで、キャラクターがいるシーンでのセンス・オブ・プレセンスを維持。

キャラクターのステータスを出すときは、キャラクターを意味するが、キャラクター本人ではないとするために、SDキャラ化。このSDキャラ自体も当初は表情と動きがあったが、生き生きしているとキャラクター本人を連想してしまうため、無表情にして記号化している。

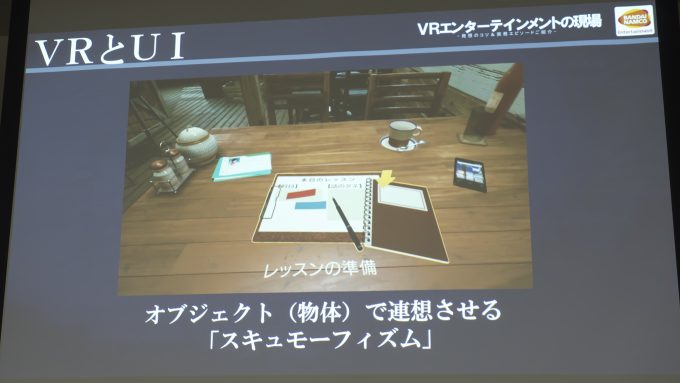

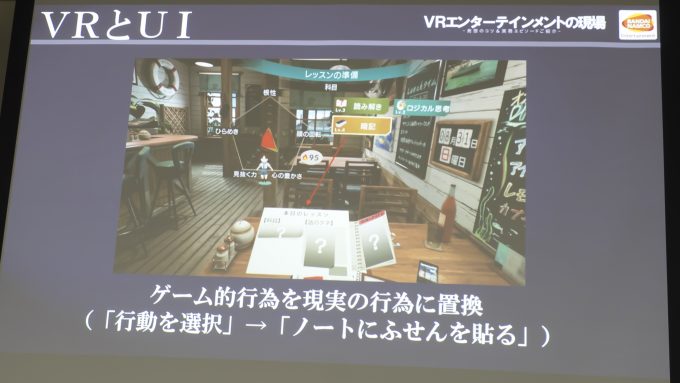

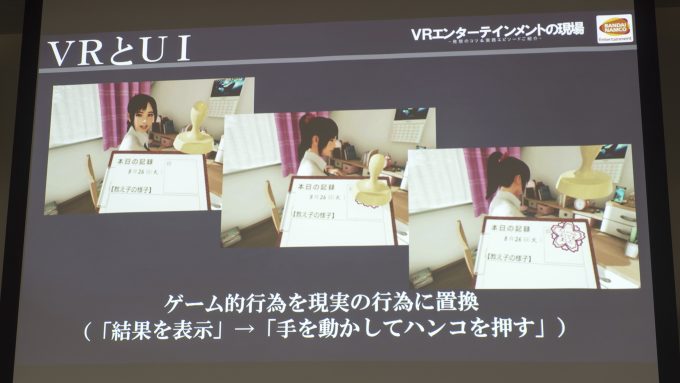

また、ゲームのなかの選択肢は、現実の物体を3Dで出して連想させている。これは、以前のiOSで採用されていた現実世界にあるものをリアルな質感で模倣して、その用途を連想させる「スキューモーフィズム」の考え方を応用しているとのこと。そしてゲーム的な行為となる、行動の選択は“ノートにふせんを貼る”、キャラクターのいるシーンでのリザルト画面は“手を動かしてたいへんよくできましたなどのハンコを押す”といった現実の行為に置き換えることで、現実世界の記憶の連想になるべく近づけている。

視覚だけでなく、音でも同じことが行え、「サマーレッスン」ではチュートリアルを、電話を通して受けることで、ゲームを連想させない努力をしているという。また、キャラクターとプレイヤーの位置が被った際に、ポリゴンの内側が見えたり、文字を表示して離れるように促したりするのは、ゲームへの連想が強くなるため、画面が暗くなるようになっているが、プレイヤーが混乱しないように、キャラクターの心臓の音がするようにし、キャラクターにめり込んでいると連想できるようにしたという。

ちなみに、この心音は声優さんにお願いして、聴診器で本当に録音しているとのこと。一度、キャラクターにめり込んで、心音を聞いてみるのもありだろう。

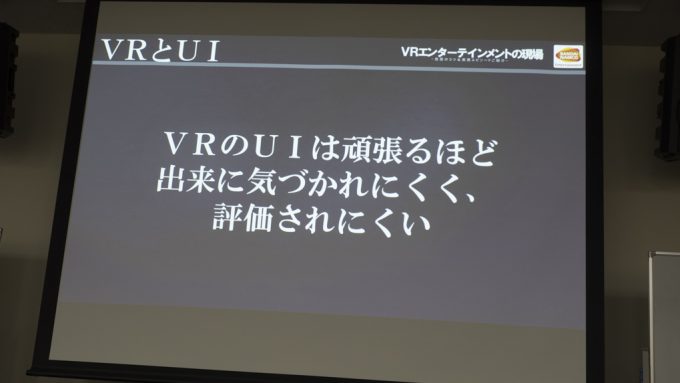

前回での講演における“身体感覚の一致”に続き、今回は現実世界の記憶との一致と連想が非常に大事と玉置氏。しかし、こういった努力はほとんど理解されない、評価もされないというところが悲しいところ。VRのUIは現実世界に近づけて頑張れば頑張るほど、そこが当たり前という評価になる。ただ、これを頑張らないと、ゲームっぽくなり、VRにする必要がなかったのではと言われてしまう。評価という意味で言うとコストパフォーマンスが悪いが、プレイヤーに本当の意味で楽しんでもらうという意味では、頑張らないといけないところなので、UIは注意と関心を払ってコンテンツを制作するのが、良いと思っていると語った。

今回の講演では、VR ZONE新宿で稼働しているVRコンテンツ「釣りVR ギジエスタ」と「極限度胸試しハネチャリ」から得られた知見にも触れられたが、10月8日に開催された「Unreal Fest East 2017」のセッションで、より詳細に講演されているので、こちらを参照してもらいたい(関連記事:本当に全てさらけ出した! 「VR ZONE SHINJUKUの知見、すべて吐き出します!」を濃いめにレポート【Unreal Fest East 2017】 )

最後にデスカッションを実施

3人の講演が終わったところで、時間は短かったがディスカッションに移行。河合隆史氏から、秋山賢成氏と玉置絢氏に質問が投げかけられた。

Q1.何を持ってVRにするべきか判断しているのかを、お聞かせください

これについて秋山賢成氏は、「プラットフォーマーという立場なので、VRコンテンツ制作の相談は結構受けますが、良く言われるのが“これをVRにしたい”というだけの相談です。つまり、何をVR化したいのか分かっておらず、このコンテンツを使ったVR版が欲しいというだけになります。大体このようなコンテンツは失敗します。このコンテンツをVR化したいではなく、コンテンツの“ここを”VRで魅力的に見せたいという方向であれば、結構うまく行きます。この点がない場合は、VRにする意味がなくなってきますので、まずは魅力的に見せたいところはどこなのか、それがVRとして活きるのかというところを考えてもらうと良いと思います」と語った。

また、玉置絢氏は「身体性がキーワードだと思っています。VRにする時にプレイヤー自身の身体感覚に何も影響を及ぼさない、あるいは出てくるオブジェクトのなかに、身体性を感じないものがある場合は向いていないと思っています。映像とか音とか、既存コンテンツの多くが身体性を意識して作られているためあまりハードルの高い話ではありません。この先どういうものがより評価されるのか、受けるのかという話をしたときに、今まで行っていなかった身体性を、プレイヤーに再認識させるようなものが、やっぱり流行ると考えています。VRが流行りだした2年前くらい前の初期から、何かしらの動くハードウェアと組み合わせる方向への動きが大きかったことは、身体性がVRにとって重要ということを、歴史的にも現し始めているのではないかなと思っています」とのこと。

Q2.時間の設計の考え方は?、最適な時間とかはありますか?

この問いに対して秋山賢成氏は、「コンテンツによると思います。とくに映像の変化が激しいものは目が疲れますし、考えさせるものは、長考させてしまうと疲れてしまいますので、やっぱりコンテンツ次第ですね。ゆっくりと見る映像系に関しては、今後30分や40分といったものが出てくると思いますが、鍵はインタラクション(操作や行動)が、どのくらいになるかだと思います。大体5分、10分のものが最近多いので、みなさんのリミットというか、疲労を感じるところは、その辺にあるのかなと思っています。ただ、それを繰り返し(もう1回)プレイしてもらえる仕掛けがあるか、ないかもコンテンツとしては重要と思っています」と語った。

玉置絢氏は「もともと、コンテンツとしてコンシューマーゲームや携帯ゲームは7時間遊ばせる、アーケードゲームに関しては短い時間で1回100円いただくというリリースモデルがありましたので、そういう意味で言うとVRはアーケードゲームの傾向がきているのかなと思います。昔はワンコインで15分以上遊ばせるアーケードゲームを作ると怒られたのですが、15分以内というのがひとつのポイントだと思います。実際、「サマーレッスン」も周回をするときは15分がひとつの刻みになっていますし、VR ZONE SHINJUKUのアトラクションに関しても同じような考え方で、5分、10分になっています。短くて濃い体験を作るというのが大事なポイントと思います」とのこと。

Q3.クロスモダリティ、クロスモーダルについて、どういう風に考えているのか、また、こうしたなどの事例をお聞かせ下さい

この問いに対して、玉置絢氏は「クロスモダリティは、単純にほかにない体験ができるという意味で、非常に商品性が高くなっています。ただ、難しいのがプレイヤーに疲労があったり、この世界はVRのなかで技術的に見せられているだけであって、本当に自分が体験している訳じゃないといった疑念があったりすると、なかなか起こらないです。この心理的なファクターが結構大きいので、そこを取り除く必要がありますが、ちょっとコストがかかるというか、難しいところでもあります。その代わりリターンが大きいという考え方をしています」と語った。

また、秋山賢成氏は事例を紹介し、「玉置さんがお話された“現実生活の記憶”が、「傷物語VR」の雨のシーンにあてはまります。このシーンで、雨の感覚を出すために、何をしたかというと、隣にいる女の子に傘を持たせました。雨が降ったら、傘をさすとみなさんが知っている、ちょっとした既視感が、VRではとても重要だと思い試したのですが、傘をさすことで、雨が降っていると錯覚というか、知覚、認識できるようになりました。さらに傘をさす時に、かっぱを着させるということを後から追加したりもしました。そういう風に感覚として思い起こさせるような表現をどんどん追加するといったことを行っています」とのこと。

河合隆史氏も「「傷物語VR」を体験して、一番クロスモダリティ的なものを感じたのは傘をさしてもらうところです。傘をさしてくれる際に、自分でひょいと首をかしげるとか、いわゆる体験記憶が刺激されるのか行動にでますね」と語っていた。

「傷物語VR」のワンシーン。キスショットが傘をさしてくれる

(TEXT by 藤田忠)

DCEXPO 2017まとめはこちら

●関連リンク

デジタルコンテンツEXPO 2017