これはコンテンツ創作の未来──Unityが語る、VRで誰でもゲームクリエイター「Carte Blanche」の魅力

ユイニティ・テクノロジーズ・ジャパンは、7〜9日に開催している年次イベント「Unite Tokyo 2018」の基調講演にて、VR内でゲームを作成できるツール「Carte Blanche」(カルト・ブランシュ)を今年10月にリリースすると発表した。合わせて、世界初の最新デモをステージ上で披露している。

VRでゲームというともちろん遊ぶ方に注目が集まっているが、つくるほうにも大いに役立つ技術だ。そしてCarte Blancheは、日本でいう「ツクール」シリーズのように3Dゲームづくりのハードルを大きく下げてくれそうな新機軸だ。基調講演後に行われたプレス向けの囲み取材も含めて、その魅力をまとめていこう。

カードを手で選んでゲームデザインできる手軽さ

まずはカルト・ブランシュがどういったものかを簡単に解説しよう。コンセプト自体はUnityのVRエディターと同じ2016年に発表しており、デザイナーやアーティストといったプログラマーではないクリエイターが、より手軽にゲームを制作できる環境を目指したものになる。

当初のコンセプト映像が上のYouTube、最新のデモが下のTwitch生放送の1時間33分ごろから流れるものになる。

unityjpのUnite Tokyo 2018をwww.twitch.tvから視聴する

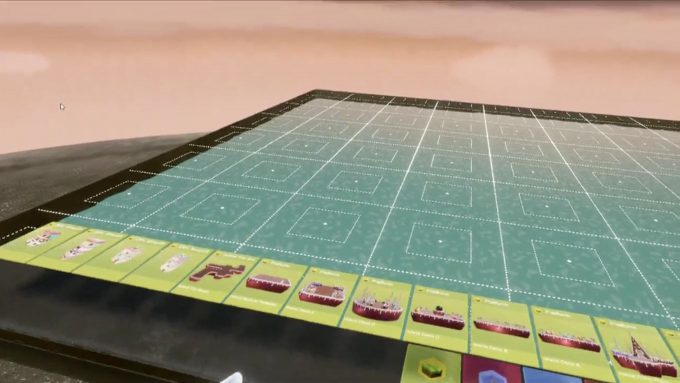

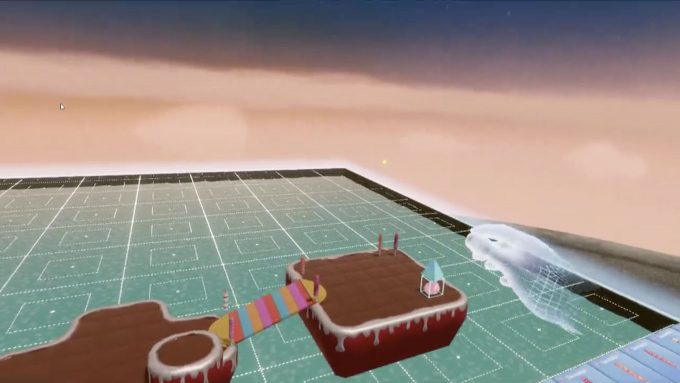

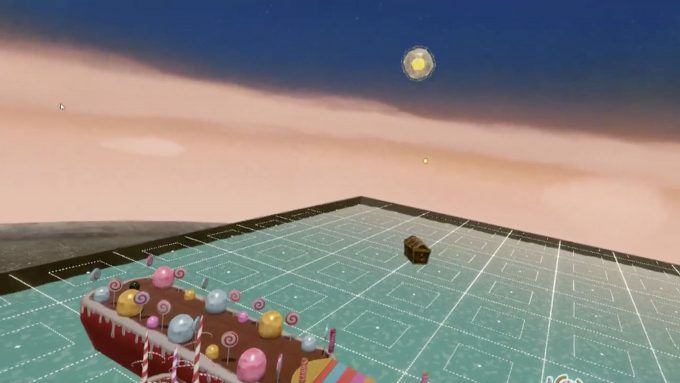

デモの流れを追って行くと、まずはテーブルの手前にあるカードパックを展開して……。

島状のフィールドを手で選んで

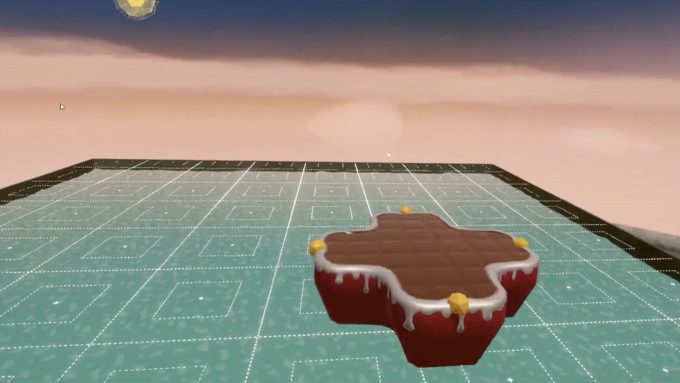

これまた手で置いていく。

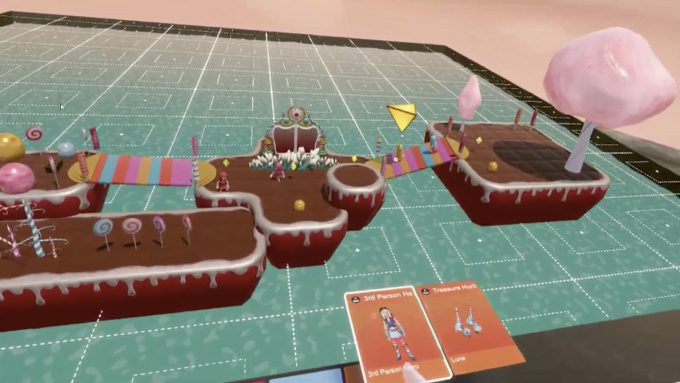

島と島の端にある黄色いマークを近づけると橋が自動で現れて、そのまま長さを調節して設置可能だ。こうしたアセット同士の関係性を汲んで自動で「いい感じ」に処理してくれるものを「スマートアセット」と呼んでいる。

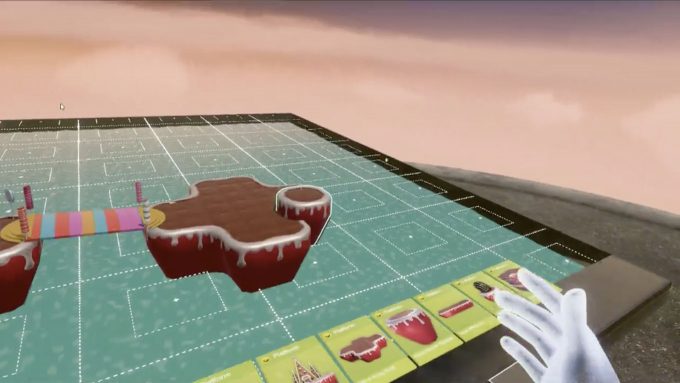

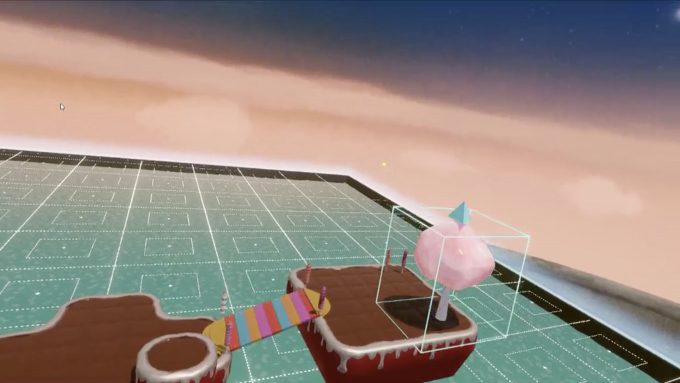

島の上に置く装飾もカードで選んで

置いていくだけ。

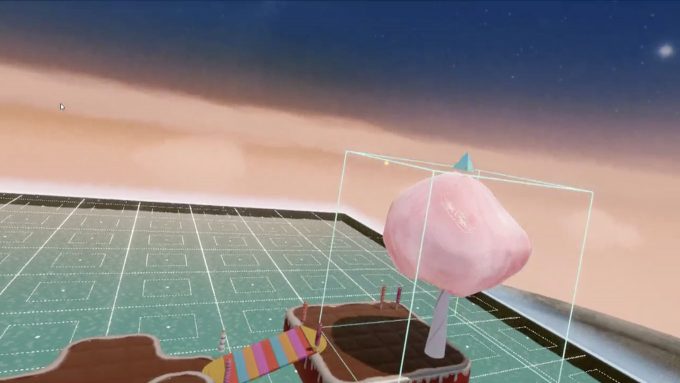

興味深いのはスケールを変えると

単純なサイズだけでなく、木が成長するという要素も含んでいること。スマートアセットすごい。

モンスターの場合は

フィールドをどう動くかのアニメーションもカードから選んで

モンスターにドラッグ&ドロップして適用が可能。

ゴールとなる宝箱を設置。

最後にプレイヤーについて、用意されたサードパーソン/ファーストパーソンの視点からファーストパーソンを選んで……。

スタート地点となる場所に設置したら

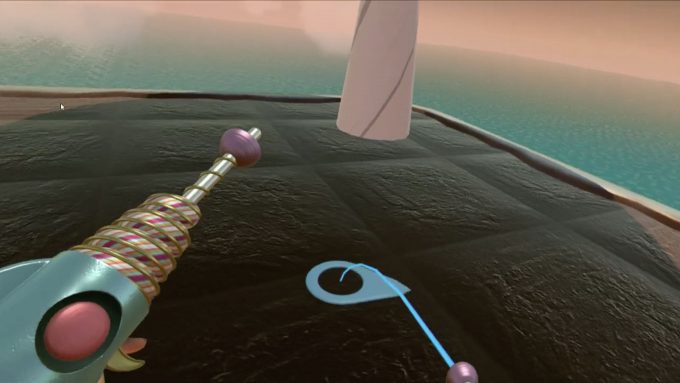

すぐにFPSゲームがスタート!

先ほどは小さかったモンスターも目の前に!

ワープでフィールドを動き回れます。

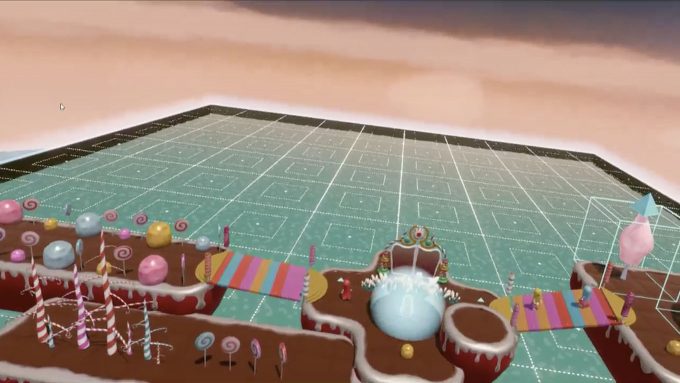

といった形で、まったくプログラミングせずに、ものの数分でVR FPSゲームができてしまうという非常に可能性を感じるデモだった。

昨日の #uniteTokyo2018 の基調講演にてデモを初披露したVR内でゲームを作れるツール「Carte Blanche」(カルト・ブランシュ)の動画になります。非プログラマーでもツクール感覚でカードを置いていってサクサクゲームを作れるのが、VRの制作ツールとしての可能性を感じさせます pic.twitter.com/vcyfJuQBaq

— PANORA (@panoravr) May 8, 2018

つくったアプリを販売することも可能

──カルト・ブランシュはどういった目的で開発したものでしょうか?

Sylvio Drouin(シルヴィオ・ドローウィン)氏 ゲームクリエイターじゃない方が、どうやったらゲームやコンテンツをつくれるのかというのが原点です。

カルト・ブランシュという言葉自体は、フランス語で「自由サイド」や「白紙」という意味になります。今回日本で初めて発表することになりましたが、日本のコミュニティーととても相性がいいと思います。そしてカルト・ブランシュは、クリエイターがアセットをいっぱい使ってコンテンツをつくったら、そのアセットを返してもらうという考え方を持っています。

──返すとは?

シルヴィオ氏 カルト・ブランシュは、基本的にはパブリッシングの媒体という役割を果たします。Unityの環境内においてまずゲームをつくって、それをアプリストアなどに上げると思いますが、その際に「アセットパック」というものがつくられます。これが実験的なんですが、カルト・ブランシュの環境に置かれて、他のユーザーがそのアセットパックを使ってエクスペリエンスを構築して、それを友人と共有するという仕組みになっています。

Timoni West(ティモニー・ウェスト)さん 例えば、モデルや描画などへの適用も考えられています。実験としてゲームをどれだけ簡単に作ることができるだろうか、ワールドをどれだけ簡単に用意することができるだろうかという試みです。今までコンテンツづくりはモデリングが基礎になってきたと思いますが、そのモデリングからインタラクティブに移していこうという試みです。

──カルト・ブランシュでつくったアプリは、アプリストアで販売しても大丈夫でしょうか?

シルヴィオ氏 はい。有料にもできます。

──その際のコンテンツの権利はクリエイターが持つことになるのでしょうか?

シルヴィオ氏 まだそこまで先のことに手がつけられていない状態です(笑)。これから重要な提案があれば、受け入れていきたいです。

──今回のデモではFPSを例に出してましたが、シミュレーションやRPGなどの他のジャンルのゲームもつくれたりするのでしょうか?

シルヴィオ氏 なんでもつくれます。

ティモニーさん デモはFPSでしたが、もちろんサードパーソンの視点でもつくれます。ジャンルで言えば、レーシングゲームなども面白いと思います。今日はあくまでもほんの一部を見てもらっただけです。スマートアセットについても、アセット同士が連携しながら進化して行くこともできるし、振る舞いを学ばせることもできる。これはコンテンツ創作の未来だと考えています。

──カルト・ブランシュは、現状VRモードでしかゲームをつくれないのでしょうか? 通常のデスクトップでつくりたいという人もいると思いますが……。

シルヴィオ氏 今はできません。手伝ってくれませんか(笑)

ティモニーさん デスクトップも重要な要素だと考えています。

──VRは現状、機器を持っている人が少ないですが、それでもVR向けに出そうとしている理由は?

ティモニーさん UnityがVRで最も力を引き出せるのは、3D環境でネイティブで動けるというところだと思います。オブジェクトを触るということも、動かすということも、その環境にいたらすぐにやることがわかるからです。将来的にはコンピューターの世界も空間コンピューティングに移って行き、デジタルワールドとも空間でやりとりすると思います。そうした未来に向けての一歩だという認識です。

シルヴィオ氏 VRは確かに現在、ハイプ・サイクルの幻滅期(参考:Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017)にありますが、こうしたツールがあればまた再び盛り上がるかもしれない。そもそも「魅力的なVRコンテンツとは何か」というところが見えていませんでした。125年前に映画の技術が出てきたときにも映画を作るための文法が存在しておらず、誰にもわからなかった。そしてハリウッドが映画の文法を見出すまでに15年かかりました。それと同じようなことが今VRの世界でも起きていて、色々なリサーチをしたり、トライアンドエラーを繰り返していくことで、ベストなコンテンツを出して行くことができると考えています。そこに行くようにするためのものがカルト・ブランシュです。

──大きな流れで言うと、ゲームづくりのの民主化という流れの最先端にカルト・ブランシュがあるという?

シルヴィオ氏 そうですね。

──話が変わりまして、世界から見て日本のUnityコミュニティーはどう見えていますか?

Carl Callweart(カール・カルワート)氏 HoloLensでこれだけ大きなユーザーグループは見たことがないです。またAR/VRや3Dアニメーションにおいて、今も今後も間違いなくリーダーであるということが言えると思います。Unityの新機能についても特に日本からはしっかりフィードバックが返ってくるので、今後も日本市場向け機能についてコミットしていきたいです。これだけきちんとフィードバックが帰ってくるのはとてもありがたいことです。

シルヴィオ氏 日本は主要なゲームのデザインやメカニズムの発祥の地でもあります。私自身がアジアに長く生活してきましたし、日本でも頻繁に仕事をしてきました。そういった中で感じたことは、日本市場は新しい技術に対してオープンマインドである姿勢が強いと思います。そういったことも今回、日本で初めてカルト・ブランシュのデモを発表したという理由になっています。

ティモニーさん アメリカやヨーロッパでは最近、AR/VRの分野ではデジタルコンパニオンという話がよく出てきていますが、新しい考え方なのでまだうまくいっていないという状況があります。そのデジタルコンパニオンでは、日本はすでに長く成功してきた歴史があるので、その辺も日本市場を見ながらインスピレーションを得て、デジタルペットやデジタルフレンドでどういった発展ができるのか考えていきたいと思います。

──ちなみにエディタの日本語対応が発表してから実現するまで時間がかかったのは何か理由があったのでしょうか?

大前広樹氏 色々ありますが、Unityはエンジンの開発だけでも500人規模のチームになっていて、ものすごい量のコードが毎日コミットされる状況にあります。1週間でコミットが4000ぐらいあって、別のことで1週間忙しくなるとまた勉強し直さなければ追いつけない。そうした進化の速さに追いつきながら多言語化する必要があり、そのコードをチェックしてメインのソースコードにコミットしたり、500名のプログラマーにコードの書き方を調整したりと、通常の開発サイクルに乗せるまでが大変でした。

現状、幸いなことに日本で中心となってローカライズを担当していた人物がモントリオールの開発チームに行って、世界的な活動として言語化サポートを定常的に行なっているので、今後は安定してローカライズを提供できるようになりました。この環境づくりも大きな時間がかかった理由のひとつでもあります。

(TEXT by Minoru Hirota)

*Unite Tokyo 2018記事まとめはこちら!

●関連リンク

・Unite Tokyo 2018