*本寄稿はnoteよりの転載となります

本稿は「VTuber」を題材に、そのビジネスや経営戦略を考える上で重要と思われる情報整理と同時に、その展望についても考えてみる月1連載形式のnoteである。

VTuberは2017年から2018年にかけて台頭した日本発の新しいコンテンツ様式である。後述する私的な関心とマッチすることに加えて、パイオニアとして日本が今後もグローバルで市場を牽引できる可能性のある領域と考えられるため、CDI Sketch Bookの題材とさせて頂いた。

そのため、VTuberに関心を持つ投資家や、事業関係者(直接的なVTuber事業者の他、コラボレーションを考える事業者…等)を想定読者に、VTuberビジネスの概要理解および今後の成長の方向性に関する仮説構築を試みている。

ただし書き振りとしては想定読者以外でも理解可能なように平易なものとしたため、広くVTuberビジネスの成長に関心を持つ人が議論する上でのヒントになれば幸いである。

本連載は下記の予定でVTuberビジネスの現在位置理解および、展望について議論を行いたい。特に#4では、VTuber関連企業で活躍をされている方にお越し頂き、業界の中からみたVTuberの現在位置や展望についてお話し頂く予定である。

- #1『前提認識の共有』 ⇦ 今回

- #2『VTuber市場の概観(事業構造、市場規模)』:12/26(木)投稿

- #3『主なプレイヤーとその戦略方向性の整理、VTuberビジネスの展望仮説』:1/23(木)投稿

- #4『業界関係者インタビュー』:2/27(木)投稿

#0 はじめに ー コンテンツビジネス全般における課題意識

コンテンツビジネス領域の成長へ期待が寄せられている。2024年10月にはコンテンツ領域の産業としての強化を見据えた「コンテンツ省」の設置提言がされている他、日本コンテンツが海外でより存在感を発揮できるポテンシャルを持つと述べる記事を見かける(例えば、『【考察】アニメと実写を「世界一の輸出産業」にする布石』)。

日本は伝統的に「コンテンツをつくりだす」ことに長けてきた一方、「コンテンツを(特に海外へと)売り出していく」ことへの弱さが指摘されてきた。この詳細は上述の引用先等をご参照頂きたいものの、端的には「よいものをつくれば(世界にも)売れる」現象の確度や再現性は残念ながら高いとは言えず、より戦略的に世界へ届ける視点も必要と考えられる。

こうした議論でよく例にあがるK-POPは、海外展開を前提とした戦略を通じて成長をしてきたため、学ぶべき点は多くある(こちらも詳細は割愛させて頂きたい)。

しかしながら同時に、ビジネス色が濃くなることでコンテンツとしてファンの期待に応えられていないのではないか?と指摘されている実態もある点は、コンテンツビジネスを考える上で重要と思われる(例えば、『K-POPのグローバル化に不満」本国ファンの本音』)。

言い換えれば、“産業化”を進める代償にコンテンツの魅力が犠牲になっていないか?という疑問は、コンテンツビジネスを強化する上で常に生じるものと想定される。

特にコンテンツビジネスでは、コンテンツの魅力が下がることの弊害は、ユーザー離れに留まらずコンテンツを生み出すクリエイターの離脱にも繋がる恐れがある。ここでは具体的な事例は出さないものの、クリエイターと経営の考えが合わず袂を分けたようにみえる事例は我が国でも確認することができる。

そのため、コンテンツビジネスの経営やその戦略を考える上で「クリエイティブと経営をどのように両立させるのか?」は重要な論点であるだろう。

個人的にこの「クリエイティブと経営の両立」というテーマに大きな関心を持っている。クリエイターの創作環境がより良いものになることを願う一方、「クリエイターのこだわり」は時としてビジネスサイドの考えと相反するケースもあるため、双方がより幸福になるには?という問いに今後も向き合いたい。

前置きが長くなったものの、今回VTuberを取り上げた理由は、ビジネスとしての期待に加え、成長戦略を考える上で「クリエイティブと経営の両立」と真正面から向き合う必要がある題材でもあるからである。

この認識は、VTuberという世界の情報を整理する過程で徐々に共有をさせて頂きたい。

#1 VTuberビジネス理解のための前提認識

本題であるVTuberビジネスの可能性を議論する上で、#1ではVTuberという存在、およびVTuberビジネスにおける現在までの経緯を概観したい。

VTuberとはどのような存在か?

VTuberという用語は、現実世界とは異なる仮想的空間からインターネットを通じて活動を行うYouTuber、すなわち「バーチャル YouTuber」が徐々に変容したものとみられる。その意味は現在でも変容を続けている(参考:『VTuberの哲学』)ものの、詳細は本筋から逸れるため、本稿ではアバターを用いて動画投稿や配信を行う活動者の総称としてVTuberという語句を使用するに留める。

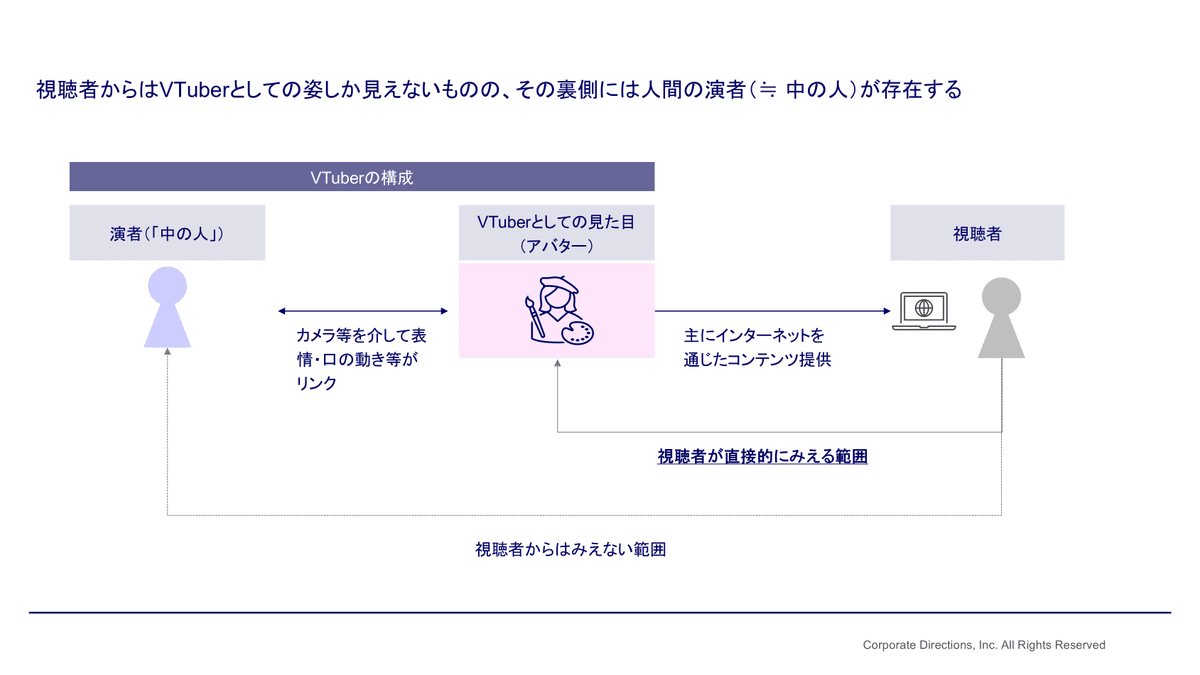

しかしながらVTuberは完全に仮想的な存在、例えばプログラミングされたゲームキャラクターではなく、直接人間がキャラクターを演じている(本稿では、慣習に則りこの演者を「中の人」と呼ぶ)。

すなわち様々なツールを活用することで「中の人」の表情や動きを仮想世界のキャラクターへと反映をさせた、「人間的な要素を持ちつつ、見た目はアニメライクな」な存在がVTuberである。

VTuberの複雑性は、例えばテーマパークの着ぐるみキャラクターは「中の人」の個性を排除することが一般的である一方、VTuberはその限りではない点にある。

つまり、アバターデザイン等の表層的な要素に加え、アバターから滲みでる「中の人」の人格もVTuber形成に寄与している。

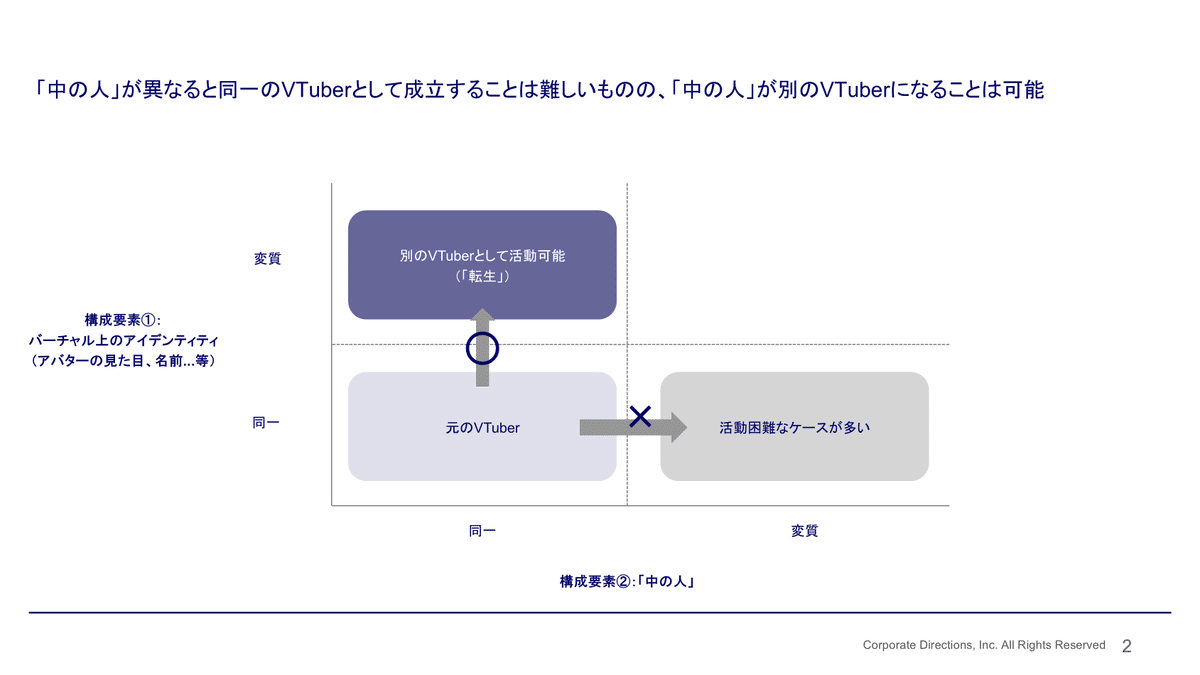

例えば、過去には同一のデザインのまま「中の人」だけを複数人で運用したものの、ファンからは受け入れ難いものとして批判を受け、最終的に異なるVTuberとして活動を分化させた事例もある(参考)。

したがって、アバターの見た目が同じでも「中の人」が異なると同一のVTuberとして機能することは現時点では難しいと考えられる。

反対に、バーチャル的な見た目や名前といったアイデンティティが変質する場合に関しては事実上の同一人物として機能することができることも、「中の人」の位置づけの大きさを示している。

VTuberファンの間では「中の人」が同一のまま、バーチャル上のアイデンティティを変更することを「転生」と呼び、ここでは具体的には出さないものの「転生」事例は多く存在している。

また別の視点としては、「中の人」が人間であることで様々なトラブルも起きる点も留意しておきたい。しばしば「VTuberはバーチャルな存在のため、SNSの炎上や人間関係トラブルといったリスクが低い」と紹介されることがあるものの、この見解は間違いであると言える。

ちなみに、視聴者が「転生」をしたVTuberに対して「あの事務所にいたXXXちゃんですよね?」などと言うのは大変なマナー違反とされている。

VTuberの強みはなにか?

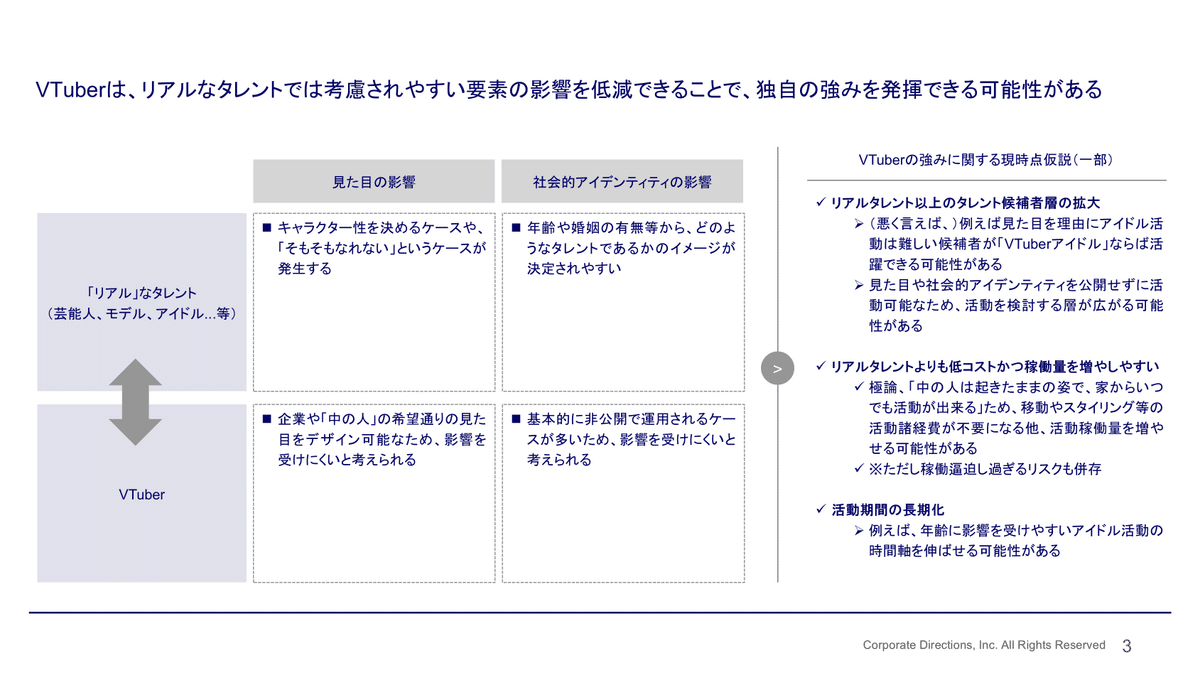

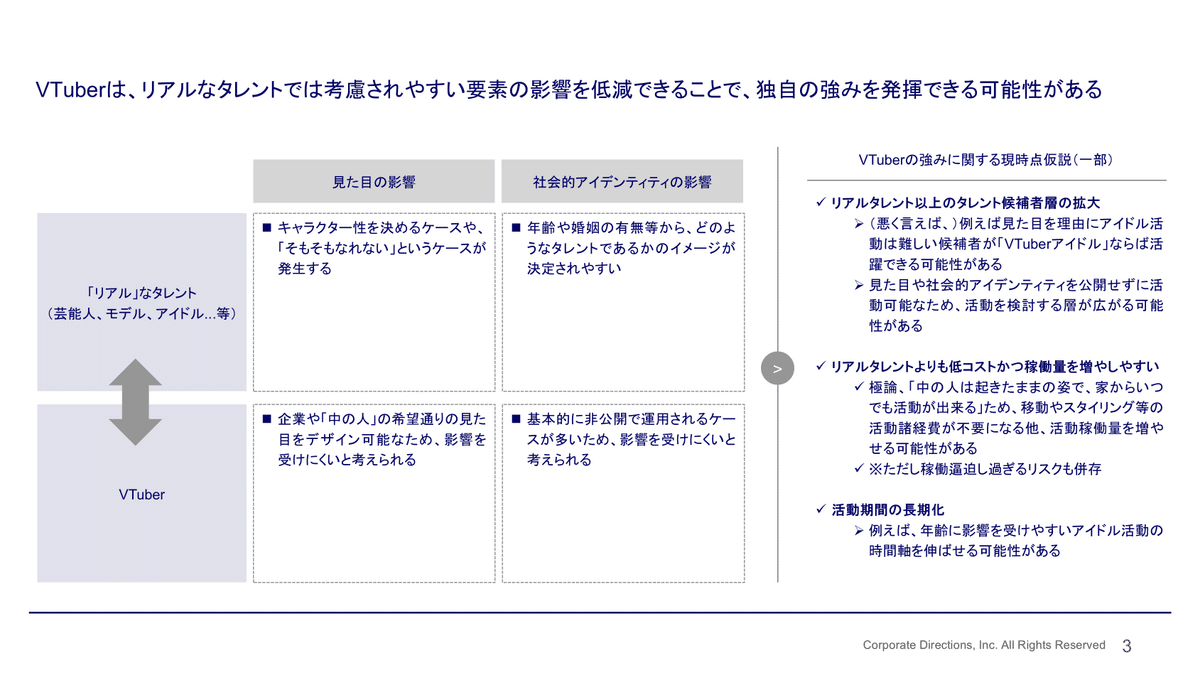

どのようなタレントも表舞台に立つ上で、見た目や社会的なアイデンティティ(年齢や経歴、婚姻歴、本名…等)という要素は活動に大きな影響を与えると推察される(参考:『人は見た目が9割』)。

他方でVTuberに関しては、こうした要素の影響を低減することが可能と考えられる。したがって、タレント候補の母集団を大きく広げることや、リアルタレントと比べてコストを下げること、同一アイデンティティでの活動期間の拡大といった強みが期待できる。

別の切り口では、VTuberとして社会的アイデンティティ等を伏せることで、より気軽に「社員インフルエンサー」をつくりだすといった施策も可能かもしれない。

社員目線ならでのは内容を伝えられることや、自社社員活用によるコスト抑制が可能な「社員インフルエンサー」はしばしば話題になるものの、企業としてどのようにプライバシーを保護するか?が問題になる。これに対してVTuberという仕組みを活用することは、問題解消に寄与できる可能性がある(参考:『サンリオに企業公式VTuberが登場、“中の人”はリアル社員』)。

その他の強みとして、アニメライクな見た目のためゲームやマンガ等の「2次元コンテンツ」との相性が良いことが挙げられる。

例えば、既存コンテンツの世界観に、比較的違和感なく溶け込むことが可能になる。

さらにVTuberの姿を様々なフォーマットに変容しても違和感を覚えにくいため、グッズ化やメディアミックス、UGC(User-Generated Content; ユーザー生成コンテンツ)とも相性が良い。

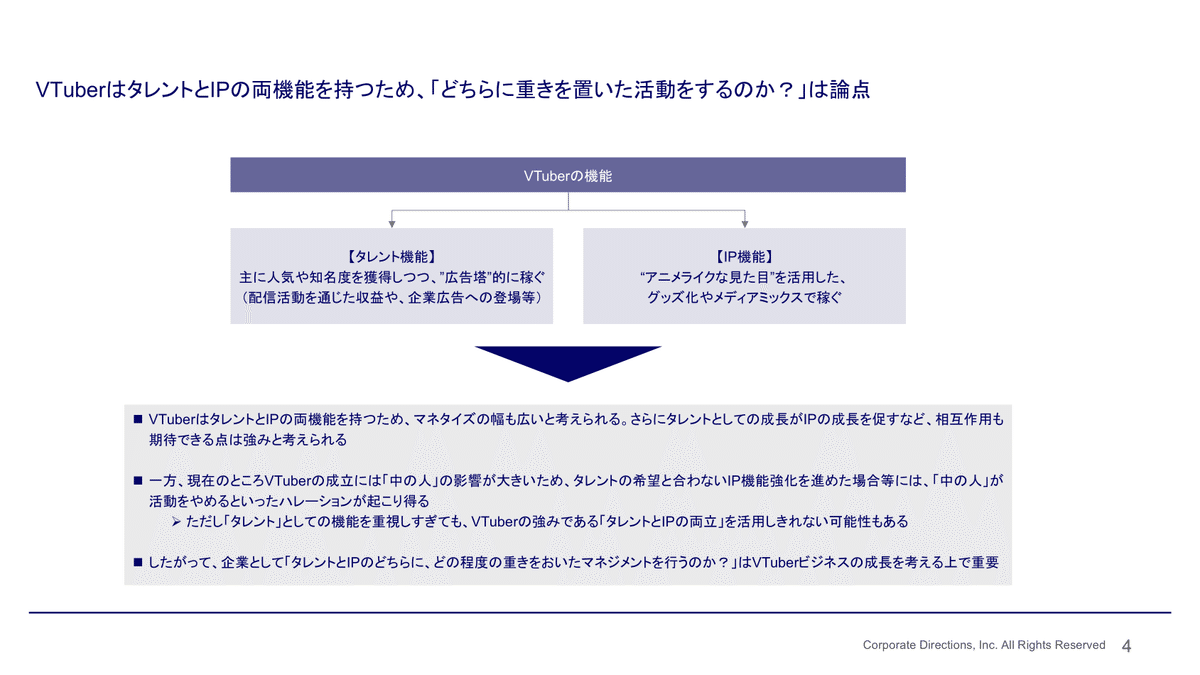

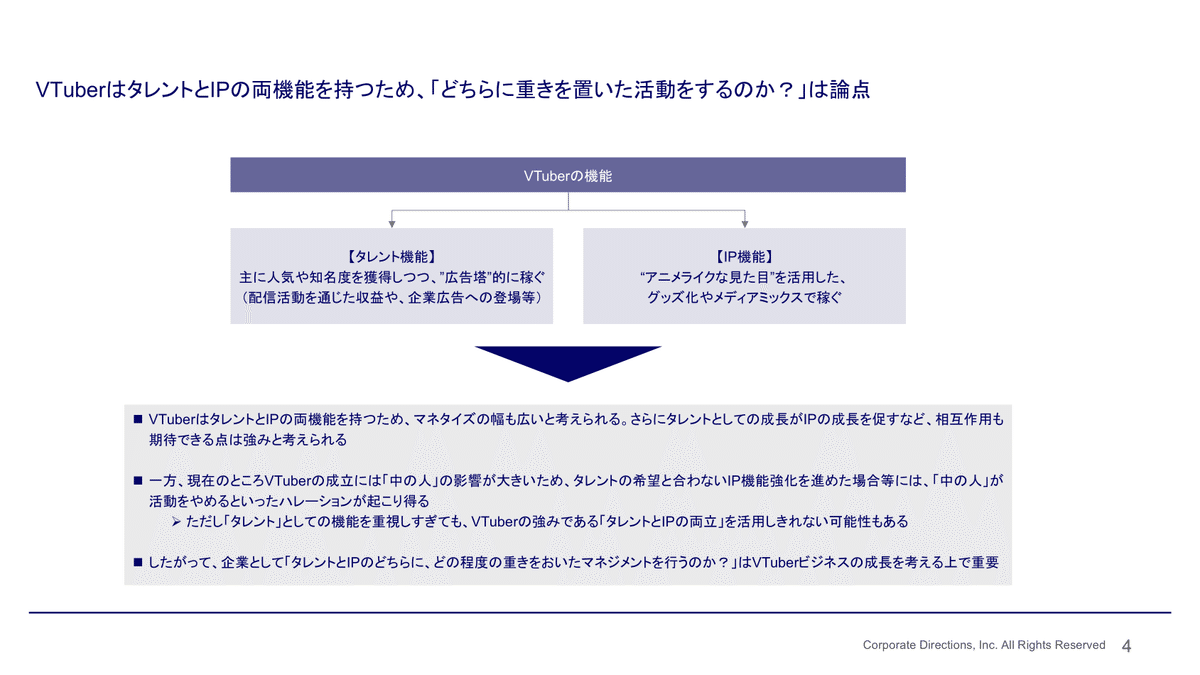

これまでの話を統合すると、VTuberを通じることで、タレントとして個性を発揮する活動と同時に、IPとして様々な姿に変容する活動も可能になる。

すなわち、VTuberとは「タレント」と「IP」の機能をミックスした新しいクリエイティブの仕組みであると捉えることができる。

大手VTuber企業のひとつであるカバー社の谷郷社長はVTuberを「生きたIP」と表現していることからも、この認識は大きく相違したものではないと考えている。

タレントとIPの両面の機能を併せ持つことは、マネタイズの幅を広げる(詳細は#2にて)と同時に、戦略ならびに組織を考える上でも重要な視点(詳細は#3にて)になる。

特に後者について少し先出しをすると、例えばVTuberを完全なIPとして捉えると「中の人」の人間的な側面(活動の方向性の希望や稼働上の限界)へのフォローアップが十分でなくなるため、結果的にタレントがVTuber活動から離れることも想定される。反対に、完全なタレントとしてのみ捉えるだけでは、今度はIPとしての広がりが制限されるだろう。

そのため経営戦略として、VTuberをタレントとIPのどちらにどの程度の重きを置いた捉え方をするのか?その上でどのような施策や組織を考え、アクションを起こすべきか?等の問いが連なる。

VTuberがタレントとIPの両方の機能を持つということは、裏を返せばそのバランスを取る重要性が高まるのである。この特性を踏まえた経営戦略を策定することは、まさに「クリエイティブと経営の両立」に向き合う必要性と直結している。

現在のVTuberビジネスのターニングポイントはなにか?

VTuberという存在について概観できたところで、次にVTuberビジネスのこれまでの流れを整理したい。

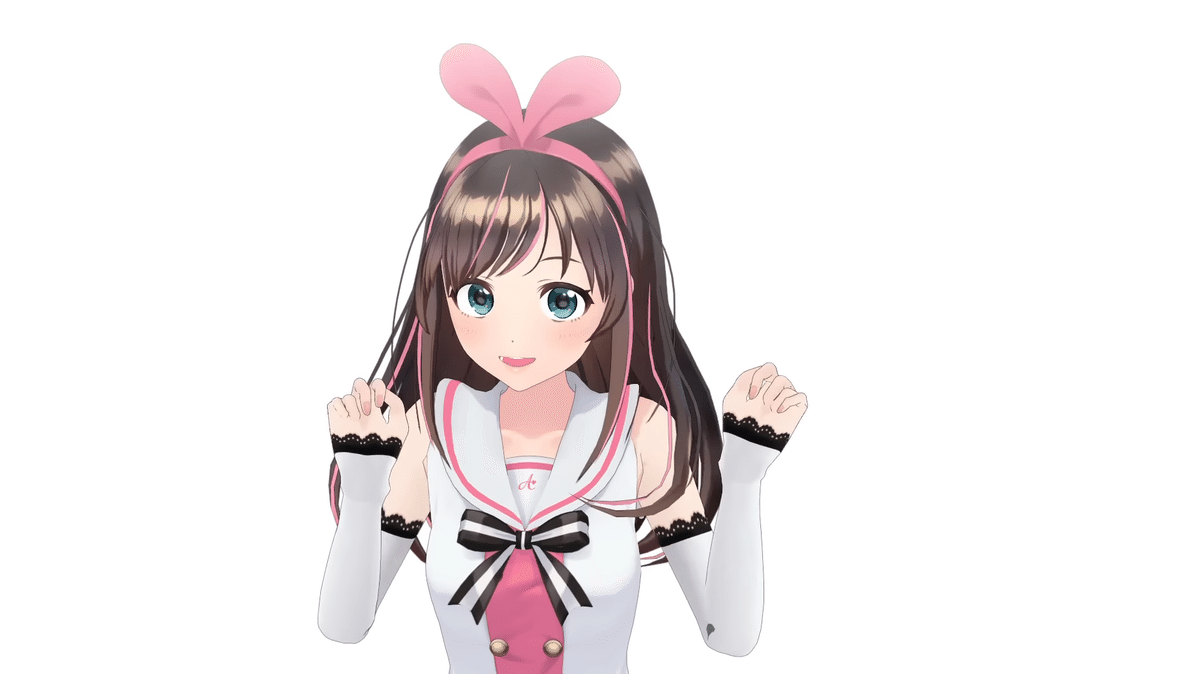

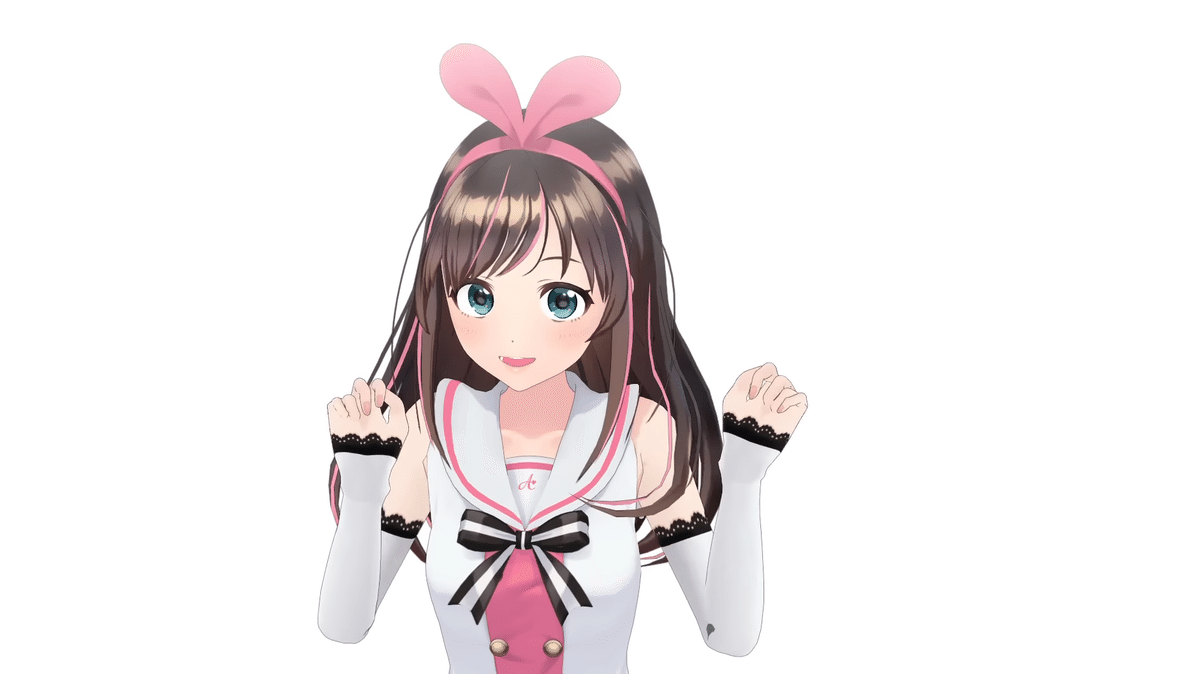

VTuberビジネスにフォーカスした場合、エポックメイキングとなるのは『キズナアイ』であることはほとんど疑いようがない。VTuberがタレントやインフルエンサー、そしてグッズ販売やイベントの開催、テレビや雑誌といったマスメディアにも出演するといった昨今の原風景を探し求めた時に『キズナアイ』の影響を無視することは難しい。

『キズナアイ』の誕生は2016年11月までさかのぼる。活動開始直後から新たなエンターテインメントの可能性として受け入れられ、直後に何名かのVTuber が誕生している(※『キズナアイ』自身は「バーチャルYouTuber」を名乗っているものの、本稿ではVTuber表記で統一)。

各VTuberの詳細は割愛するものの、重要なのはこの時期のVTuberは主に3Dモデルが使用されていた点にある。

この場合の3Dモデルとは、全身の動きをカメラでトラッキングしたものをそのままバーチャル世界のキャラクターの動きに反映させる、乱暴にいえば「バーチャル着ぐるみ」をタレントとして応用した仕組みである。

フルトラッキングとも呼ばれる全身トラッキングへのハードルは下がりつつあるものの、2016~2017年時点では機材やトラッキング可能なスタジオの用意やVTuberの開発・運用が発展途上であった。すなわちVTuber活動を開始するためのコストが今よりも高く、主な参入者は「つくりこんだ1体~数体程度」で参入していたケースが多いと考えられる。

この3Dモデル中心の環境が約1年続いた後、結果的に大きなイノベーションとなったのが、いちから社(現・ANYCOLOR社)の『にじさんじ』である。

2018年2月から活動開始した『にじさんじ』は、3Dモデルではなく、2Dモデルによる「バーチャルライバー」をタレントとして起用している。

この2Dモデルとは、スマホカメラ等を通じて「中の人」の目線や表情、体の揺れといった限定的な要素をイラストに反映させる技術を指す。すなわち全身運動をバーチャル世界へと反映させることを意図しておらず、3Dモデルに比べて簡素な仕組みと言える(※2Dモデルによる配信活動自体は、『にじさんじ』が開始したものではない)。

仕組みが簡素ということからも想像できる通り、2Dモデルは3Dモデルと比べて1体あたりの立ち上げや運用コストが低く、それまでのVTuber企業が行ってこなかったタレントの大量投入を可能とすることになる。『にじさんじ』の場合、事務所活動を開始してから半年程度で所属人数が20人を越えている。

タレント大量投入の仕組みは、ファン接点の機会や提供コンテンツの総量増加に加え、同時期に活動開始したタレント達を「同期」とすることや「ゲームに強みを持ったユニット」のようにまとまりを持った活動を可能にすることで、徐々に「VTuberタレント事務所」の確立へと繋がっていく。この事務所とは、いわゆる芸能プロダクションと近い機能を持っていると考えて相違ない。

黎明期から1年程度は各VTuberがほぼ独立して存在していた状態から、VTuber事務所というまとまりが勢力図に加わったのである。

そしてVTuber事務所という新しい形態は、タレントの大量投入に加え、所属同士のコラボレーションによる事務所そのもののブランド化やマネジメント機能の集約・効率化といった施策を急速に実現させていったことで、業界の中心的存在へと成長した。こうして立ち上がってきたVTuberビジネスは、2024年11月現在でも主にVTuber事務所という形態が市場を牽引している。

ただし、当初いちから社は簡単にアバターを動かして配信ができる一般向けスマホアプリを想定していたため、『にじさんじ』とはアプリで動かすキャラクターのイメージモデルを募集したことが発端になっていた点は注意が必要である。

すなわち当時のタレントへの主な期待は、サービス内容をユーザーに伝えることであったと推測される。しかしながらイメージモデル達が「ライバー」として活動をするやいなや、ユニークな「タレント」として認知されるようになったことに加え、アプリ事業としての展開の難しさを受け、2Dモデルを用いたVTuberタレント事業へピボットする運びになった(参考)。

どこまで戦略的だったかを判断することは難しいものの、結果的に3Dモデルの人気を凌駕する形で現在までのデファクトスタンダードとなった「2Dモデル×大量投入によるタレント事務所モデル」は『にじさんじ』による破壊的イノベーションであったといえる。

現在では2Dモデルから3Dモデルへとタレントが「成長」する事例や、あえて3Dモデルから活動開始をする事例等、事務所の在り方やその施策も多様化を続けているものの、そのベースにはこの「2Dモデル×タレントの大量投入モデル」があると考えて良い。

まとめ、および次回の論点

7,000文字をオーバーしてしまったため、#1の簡単なサマリーは下記の通りである。

【#1のサマリー】

・VTuberとは「タレント」と「IP」の機能をミックスした新しい仕組みである

・VTuberの成立には「タレント」と「IP」の両立が不可欠。「中の人」が変われば同一のVTuberとして機能できない

・VTuberは見た目や社会的アイデンティティの影響を軽減できることや、アニメライクな見た目を活用した強みを持てる可能性がある

・現在は「2Dモデル×大量投入によるタレント事務所モデル」がVTuberビジネスの中心となっている

文量の都合上、今回はVTuberビジネスの入口の紹介に留まった。

次回は、よりVTuberビジネスの解像度を上げることを目的に、『VTuber市場の概観(事業構造、市場規模)』と題して12/26(木)に投稿予定である。

【#2の論点】

・VTuberビジネスの事業構造はどのようになっているのか?

・VTuber市場の規模はどれくらいか?

・VTuber市場の成長ドライバーはなにか?

本記事の執筆者は株式会社コーポレイトディレクションの松元です。経営コンサルタントとして様々な業界の新規事業策定および実行支援、中長期経営戦略策定支援業務等に従事している他、特にバーチャル×エンタメ/コンテンツ領域に関心があるため、VTuber他、メタバースやXR分野のウォッチをしています

略歴:

慶應義塾大学を卒業した後、三井物産株式会社入社。MBA取得を経て、現在に至る

主要プロジェクト:

【新規事業開発支援】

・建材メーカーの新規事業策定支援

・ヘルスケア企業の新規スポーツ関連事業策定支援

【経営戦略策定業務】

・放送局の新規メディア事業成長戦略策定支援

・製薬企業の東南アジア展開戦略策定支援

・玩具メーカーの中期経営計画策定支援

【調査関連業務】

・放送局の事業投資に向けたビジネス・デューデリジェンス

・医療機関買収に向けたビジネス・デューデリジェンス

お問い合わせ先:[email protected]

最後までお読みいただきありがとうございます。第2回以降も、よろしくお願い申し上げます。