12月17日、東京・秋葉原でソーシャルVRプラットフォーム・VRChatの初となる日本向けビジネスカンファレンス「VRChat Japan Business Experience 2025」が開催された。日本国内のVRChat事業に取り組む企業が勢揃いし、ブース出展やセミナーを通して日本のVRChat市場の現在地を発信する大規模イベントとなった。

とりわけ大きな注目を集めたのが、運営企業・VRChat inc.による基調講演だ。これまで、公の場に姿を現すことがほとんどなかったVRChat inc.が、大勢の人を前にVRChatについて語るまたとない機会となった。

本記事ではその基調講演をレポート。2025年にVRChat inc.に加わった初の日本人社員・北庄司英雄氏(Buisiness Development Japan)、そして本国から駆けつけたCasey Wilms氏(VP of Product、Design&Production)、Jeremy Muhlfelder氏(Vice President of Operations & Legal)が語った「VRChatと日本市場の現在地」についてお伝えできれば幸いだ。

「日本は2番目の市場」

まず最初に登壇した北庄司氏は、VRChatの基本情報と現在地について紹介。VRChatを「没入型ソーシャルプラットフォーム」と銘打った上で、市場はアメリカが中心で、日本は2番目の市場であり、ユーザー層は16〜34歳がメインであると語った。

同時接続数は、2023年は9万2000人、2025年は元旦イベントのピークタイムに13万6000人になったと言及。こうした情報は業界内やユーザー間では推測・推計されることも多かったが、実際に公式サイドが触れるのはめずらしい。

続いて、今年10月にリリースされたiOS版についても触れられた。改めて語られたのは、リリースの目的がクロスメディア活用と日本市場へのリーチであること。ちなみに、基調講演後の囲み取材では、iOS版リリース後2週間は、VRChat新規ユーザーの60%が日本ユーザーになったらしく、「日本市場へのリーチ」は早くも目的を達成したことがうかがえた。

こうした歩みをたどってきたVRChatの価値を、北庄司氏は「Immersiv」(没入)×「Experience」(体験)×「Marketing」のかけ合わせになると述べた。それぞれの頭文字を取った「IEM」なるフレームを浸透させたいと語り、イントロダクションを終えた。

「秋HUB」を“Third Place“と感じ、「ポピ横」で感銘を受ける

続いて登壇したCasey Wilms氏は、本国メンバーながらなんと日本語がペラペラ。通訳なしで講演に臨んだ。彼の話のテーマは、VRChatの根幹的な価値は“Third Place”(第三の居場所)である、ということだ。

“Third Place”は、家、職場に続く、人とつながりリラックスできる場所を指す。アメリカでは広く浸透しており、アメリカ人の10人に4人は「一度も直接会ったことがないオンラインだけの友人」がいるという。

Wilms氏もまた、VRChatは野球場、映画館、秋葉原のHUB(!)に続く“Third Place”であると語り、合わせてVRChatを始めた当初のエピソードを語った。いろいろな場所をめぐっていたが、一番楽しかった場所は人気パブリックワールド「ポピー横丁」だったという。ここで人に案内され、ワールドの奥にあるバー「Pyxis」で温かな接客に触れて乾杯をした時が、彼にとって「何度も帰ってくる大切な居場所」になったきっかけだったという。

そして、「VRChatの本質は何度も帰ってくる大切な居場所」という考えは、昨年起きたストリーマー・スタンミじゃぱんさんが巻き起こしたVRChatブームにおける、日本ユーザーの行動に重なった。このブーム期において、継続してプレイしていたユーザーは訪れるワールド数、人との交流、話す回数(ボイス/テキスト)、そしてフレンド数が顕著に増加していたのだ。そう、VRChatが“Third Place”である証拠だ。加えてWilms氏は、日本には日本には礼儀正しさや気遣いといったソーシャルマナーが根づいていることも、その大きな一因であると補足した。

VRChatの中心は人であり、ワールドは数ある舞台である──。こうした考えに行き着いた運絵チームは、「自分だけの居場所」を見つけやすくする方向で機能拡充を進めていった。開催中・開始予定のイベントなどを発見できる「Live Now」、興味に合うグループを見つける「Group Discovery」といった昨年実装された新機能が、まさにその代表格だ。

また、“Third Place”としてのVRChatを裏付ける要素として、ユーザー文化としてのアバター、およびアバターファッション文化にも触れられた。Wilms氏は、アバターと衣服(プラスして、今年実装されたポータルや入退場時エフェクト)は自分らしさを表現する手段であり、その選択は現実における外出準備に相当するとコメント。そして、「SIGNPOST」などのユーザー制作ファッション専門誌まで存在するほど、文化的に成熟していることに触れた。こうした洞察は、2024年のBOOTHにおける3Dモデルカテゴリの取扱高が58億円に到達したこととも重なる。

では、この“Third Place”はどのように認知が広まっているのか。Wilms氏はその決め手はバイラルにあると語った。2024年のスタンミじゃぱんさんの配信が記憶に新しいが、実はこれまでも、2017年の「Ugandan Knuckles」、2023年の「Marcus the Worm」など、VRChatはそこで生まれたミームが認知拡大のトリガーになっているという。2025年に入ってからも、巨大な塔を建造するシミュレーターワールド「Monument」や、「Marcus the Worm」のペルシャ語訳版が新規ユーザーの拡大につながっているようだ。

こうして様々なユーザーによって規模を拡大しているVRChatだが、その成長にはビジネスパートナーの存在も欠かせない。Wilms氏は、VRChatは企業やIPコンテンツにとっても、そのファンと出会える“Third Place”であると語り、今後もビジネスパートナーがファンと出会うための場として機能するべく開発を続けていくと、未来の抱負を語った。

Jeremyさんパート

最後に登壇したJeremy Muhlfelder氏は、日本市場への強いコミットメントを表明した。「日本はVRChatにおいて最も創造的、情熱的、先進的なコミュニティを持つ」と述べつつ、日本のクリエイター総数は他のすべての国のクリエイター総数よりも多いと明かした。「日本のVRChat民は非常にクリエイティブ」とは体感値として語られることは多かったが、まさかの公式からの表明には筆者も驚かされた。

VRChatのBizDevチームの歴史も振り返られた。最初はたった一人がコミュニティマネジメントの傍らで企業メール対応していたところから、GugenkaやHIKKYの参加による「UGCを超える取り組み」が生まれ、インバウンドかつクリエイター主導だったパートナーシップ制度は日本市場の動きを受けて、本格的に事業開発が進められていったという。そして、大型イベントが開催されるたびに、ガイドライン/ライセンス体系/各種支援体制が整備されていき、BizDevチームも合わせて拡大。VRChatそのものも機能が拡充していったと語られた。

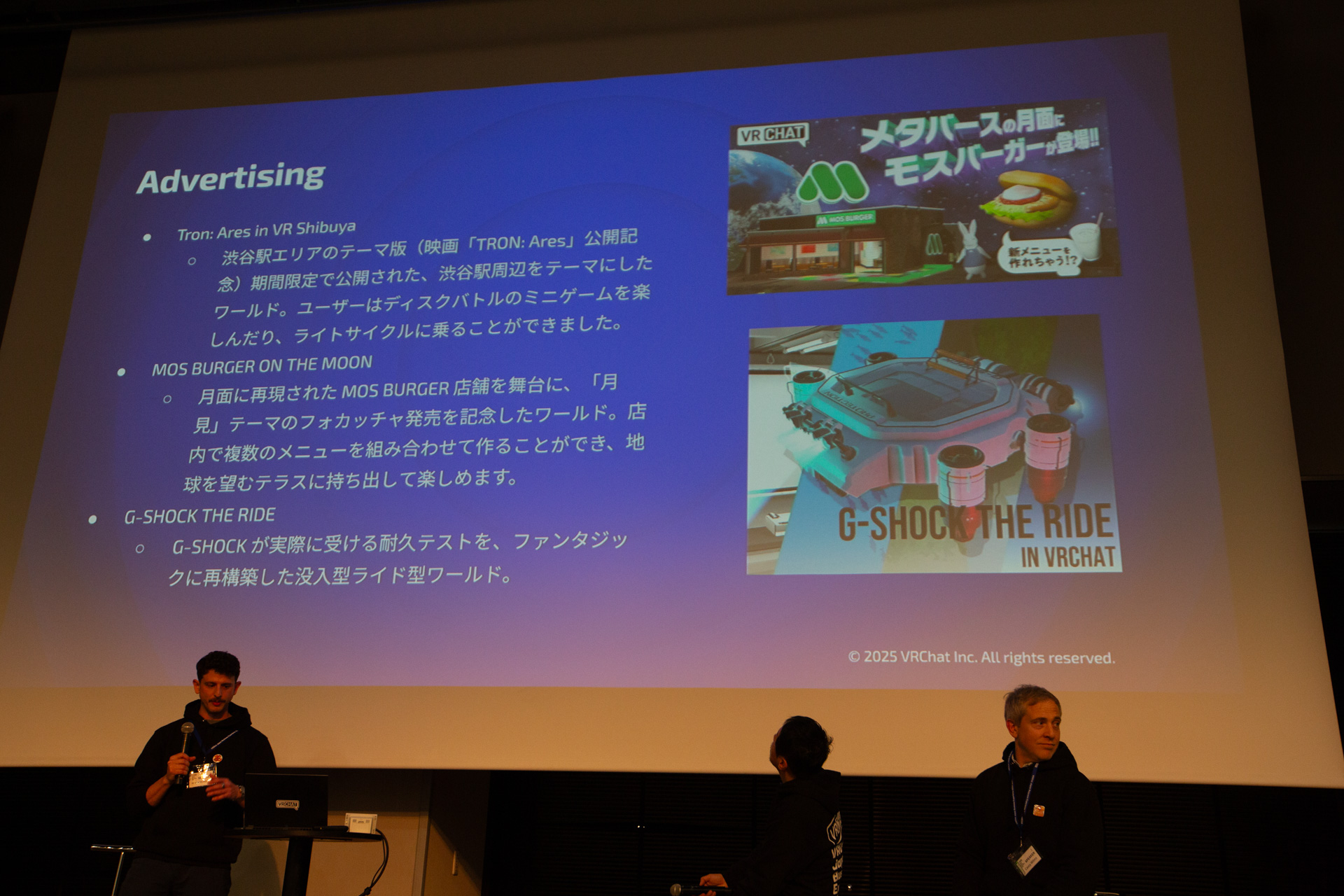

こうして事業開発が加速したVRChatは本質的にはコンシューマー向けサービスだが、ビジネスパートナーの存在によってB2B2C戦略が実現する。企業にとってVRChatは、ブランドの新たなエコシステムであり、新しいファンの創出と、既存コミュニティとの新たなエンゲージメントと収益源創出につながる。VRChat側にとっても、ビジネスパートナーは既存ユーザーの興味を惹きつけ、新規ユーザー獲得につながる存在だ。

こうした特性から、Muhlfelder氏はVRChatを、ゲーム/アニメ/音楽/ファッションなどの産業が持つキャラクター/ファン/世界観に、身体性/コミュニティ/プレゼンスを提供できる、「次世代のIPアクティベーションのためのプラットフォーム」になると語った。

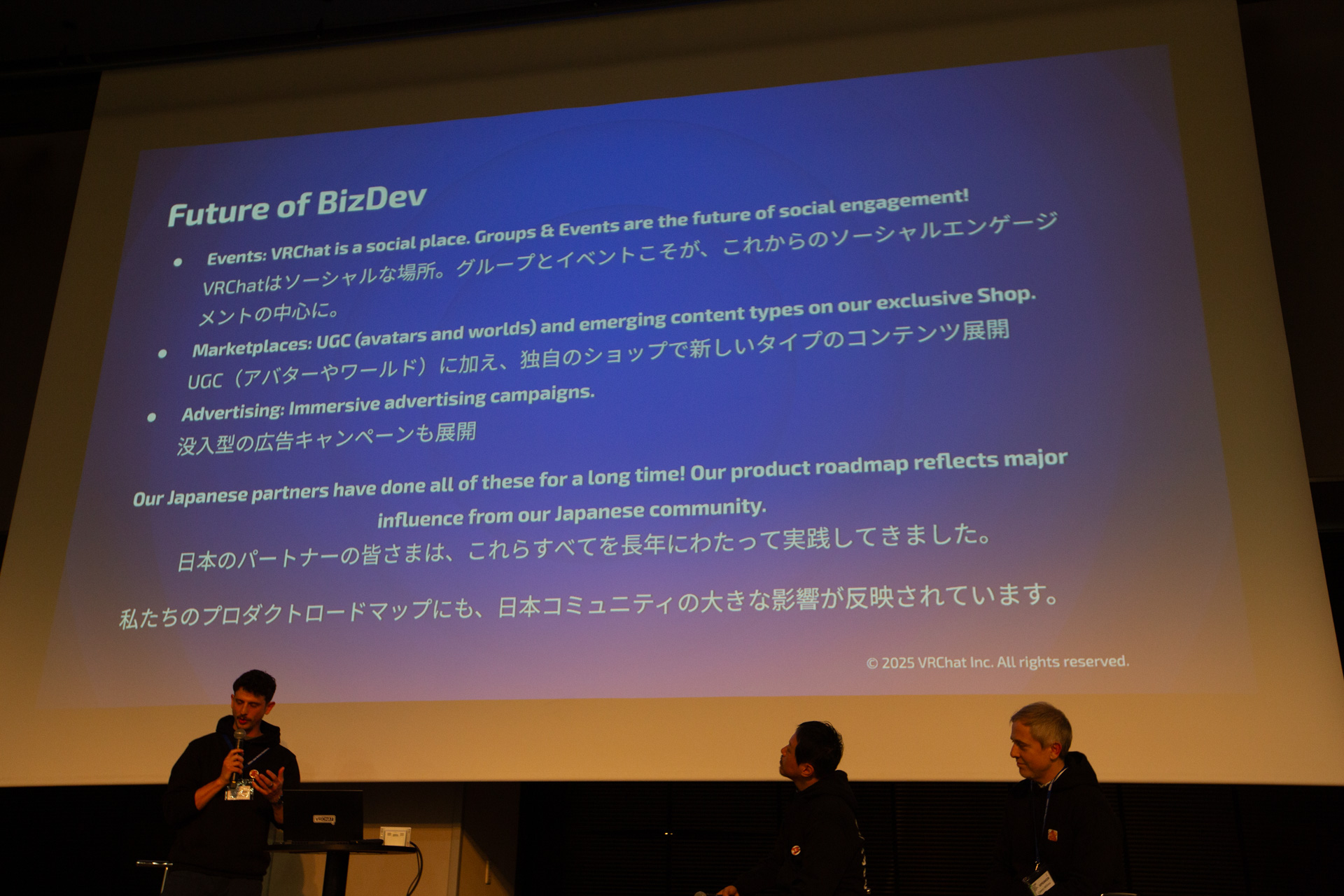

こうした特性を強化するべく、今後のVRChatは、ソーシャルエンゲージメントの中心であるグループとイベントまわりの機能強化、新コンテンツ展開、没入型広告が計画されている。なお、イベントのチケッティング機能は要望が多いことは認知しており、すぐには実装できないものの、将来的な対応を目指すと語られた。

なお、2025年はアバターに依存しないインタラクティブなアイテムを展開する「Item Shop」がリリースされたが、こうした新コンテンツはまずは公式プロダクトをリリースし、ユーザーの反応を見ながら慎重にユーザー側へ展開をしていくという。その上で、ビジネスパートナーにはこれらの新コンテンツへのタッチ権利を選考して解禁するとも語った。一例として、近日中にリリース予定の「アバター用アクセサリー」が挙げられた。

Muhlfelder氏は締めくくりに、「日本での展開はまだまだ検討中の要素も多いが、日本が『未来の中心』であり続けられるように、強くコミットしていく」と述べた。検討段階の話も多かったが、日本市場を重要視する姿勢は、聴講者の想像以上のものだっただろう。

日本法人設立は「議論段階」

筆者は、VRChatのプレイ時間が4600時間ほどの現役ユーザーだ。ビジネストピックとして追いかけつつも、ほぼ毎日のようにログインしている、VRChatの“住人”の一人だ。

そんな人間にとって、この基調講演の内容は“答え合わせ”だった。

VRChatのメインコンテンツは人であり、人や催し物が絶えない居場所だから通い続ける。

様々な場所へ出かけるためにアバターの身だしなみは欠かせないし、企業やIPサイドの人との距離感はとても近い。

なぜか多くの一般人がゲームエンジンである「Unity」を使いこなすし、気がつけば3Dモデリング、歌・ダンス、イベント運営といったクリエイティブの道に進む人もいる。

日常的に遊んでいて感じることや、業界関係者との雑談でよく話題に挙がることの多くが、VRChatの運営者からも語られた。「我々が感じてたことって、結構当たってたのね!?」と驚かされたのが、率直な感想だ(おそらく同じような意見を持つ参加者もいるだろう)。

となると、現状のVRChatが向いている方角は間違ってなさそうだ、とも考えられる。すると、次に重要になるのは進み方だろう。

基調講演中で触れられた「Live Now」などの新機能は、実のところユーザーの評価は絶賛、とはいえない。多くは従来の機能で間に合っているし、なによりXとDiscordで新たなイベントの探索はできてしまう。新規ユーザーにとっては不明だが、既存ユーザーにとっては「余計なUI変更」とも受け取られているのが実情だ。豊かな“Third Place”を目指す取り組みは、その全てが功を奏しているわけではないだろう。

とはいえ、VRChatはこうした新機能の実装に際して、ユーザーの反応を注意深く観察しているのも事実だ。フィードバックが早期に反映されることも増えつつある。どうすればユーザーに利するものになるか、手探りで道を進んでいるように思う。

基調講演後の囲み取材で筆者は「日本法人設立の予定はあるか」と尋ねた。Muhlfelder氏は「議論段階」だとした上で、「その最初のステップが北庄司氏のジョインだ」と回答した。様々な施策も含め、「日本での歩み」をVRChatは現在進行系で模索していると見てよいだろう。少なくとも、そのモチベーションは非常に高いことがわかっただけで、今回の基調講演には大きな意義があったと言えそうだ。

(TEXT by 浅田カズラ)